3D-Druck ist höchst praktisch, wenn man maßgeschneiderte Bauteile in kleiner Stückzahl produzieren möchte. Die Technik hatte bisher aber immer ein großes Problem: Der 3D-Drucker kann immer nur ein einziges Material verarbeiten. Objekte, die an unterschiedlichen Stellen unterschiedliche Materialeigenschaften haben, konnten mit 3D-Druckern bisher nur sehr aufwändig oder gar nicht hergestellt werden.

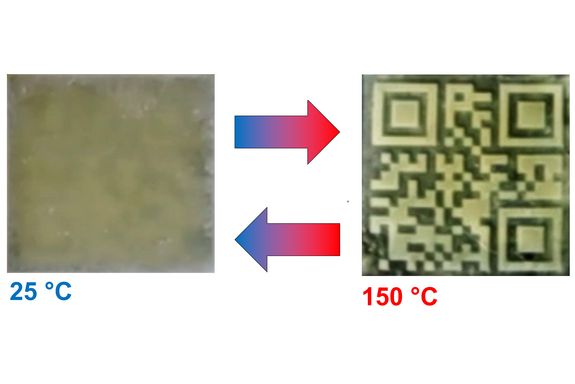

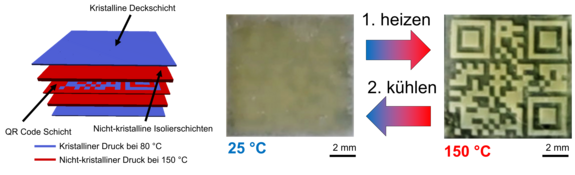

An der TU Wien hat man nun aber Methoden entwickelt, einem 3D-gedruckten Objekt nicht nur die gewünschte Form, sondern Punkt für Punkt auch die gewünschten Materialeigenschaften zu verpassen. Die Vielseitigkeit dieser Technik wurde in mehreren Anwendungen gezeigt: So kann man etwa einen unsichtbaren QR-Code drucken, der nur bei bestimmten Temperaturen sichtbar wird. Die Ergebnisse wurden nun im renommierten Fachjournal „Nature Communications“ veröffentlicht.

Punkt für Punkt unterschiedliche Materialeigenschaften

Im Forschungsteam von Katharina Ehrmann am Institut für Angewandte Synthesechemie der TU Wien arbeitet man mit flüssigen Materialien, die mit Licht bestrahlt werden. Genau dort, wo das Licht auf die Flüssigkeit trifft, wird eine chemische Reaktion ausgelöst. Die molekularen Bausteine, die sich in der Flüssigkeit befinden, verbinden sich miteinander, das Material wird fest.

Neu ist, dass man nun exakt steuern kann, auf welche Weise die Flüssigkeit aushärtet und welche Eigenschaften das entstehende Material hat. „Wir können unterschiedliche Lichtintensitäten verwenden, unterschiedliche Wellenlängen, oder unterschiedliche Temperaturen“, sagt Katharina Ehrmann. „All das kann benutzt werden, um die Eigenschaften des 3D-gedruckten Materials zu beeinflussen.“

Auf diese Weise kann man steuern, wie sich die molekularen Bausteine in der Flüssigkeit miteinander verbinden, wenn sie zum festen Objekt werden. Sie können sich regelmäßig anordnen, wie schnurgerade Spaghetti in der Packung und einen Kristall bilden, oder sie können amorph und ungeordnet zum Liegen kommen, wie gekochte Spaghetti auf dem Teller.

„Je nach Kristallinität sind dann auch die Materialeigenschaften ganz unterschiedlich“, erklärt Michael Göschl. „Kristalline Materialien sind eher hart und spröde, amorphe Materialien können hingegen oft weich und elastisch sein. Auch die optischen Eigenschaften können sich stark unterscheiden, von glasartig transparent bis hin zu undurchsichtig weiß“, sagt Dominik Laa. Michael Göschl und Dominik Laa sind die Erstautoren der aktuellen Publikation, sie forschen in Katharina Ehrmanns und Jürgen Stampfls Teams.

Der unsichtbare QR-Code

Die Vielseitigkeit der neuen Methode konnte das Team nun in mehreren Beispielen demonstrieren. So wurde etwa im Inneren eines Kunststoffstücks ein QR-Code erzeugt, der von einer kristallinen Schicht verdeckt wird. Diese Schicht ist aber so angepasst, dass sie bei einer bestimmten Temperatur ihre Kristallinität verliert und durchsichtig wird – der geheime QR-Code wird plötzlich sichtbar. Je nach Material und Temperatur kann man auch erreichen, dass der QR-Code für eine gewisse Zeit unlesbar wird, wenn man die falsche Temperatur zum Entschlüsseln verwendet – ganz ähnlich wie man ein Handy für eine gewisse Zeit nicht verwenden kann, wenn man dreimal hintereinander einen falschen Code eingegeben hat.

Auf dieselbe Weise konnte man auch ein Warnsymbol drucken, das nur sichtbar wird, wenn das Material über eine bestimmte Temperatur erhitzt wurde. Damit kann man etwa beim Transport hitzeempfindlicher Waren überprüfen, ob der vorgeschriebene Temperaturbereich überschritten wird.

Auch die optische Charakterisierung des Materials wurde an der TU Wien durchgeführt – in der Forschungsgruppe von Prof. Andrei Pimenov am Institut für Festkörperphysik.

„Wir bieten hier eine völlig neue Palette von Möglichkeiten für den 3D-Druck an“, sagt Katharina Ehrmann. „Anwendungsmöglichkeiten sind in vielen verschiedenen Bereichen abzusehen, von Datenspeicherung und Sicherheit bis hin zu biomedizinischen Anwendungen.“