Spannendes aus dem Archiv

Erlesenes

Das Archiv dokumentiert die Geschichte der TU Wien anhand ausgewählter Stücke aus den Beständen.

Texte aus der Zeitschrift TUW Magazine

Die folgenden Artikel erschienen ursprünglich in der Zeitschrift TUW Magazine, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster.

Paulus Ebner leitet seit 2016 das Archiv der TU Wien. Sophie Schimansky hat mit ihm über die ältesten Unterlagen im Archiv, den mühsamen Prozess des Digitalisierens und Forschung und Studieren im Wandel der Zeit gesprochen.

Was sind die ältesten Unterlagen, die Sie archiviert haben?

[PAULUS EBNER]: Grundsätzlich beginnen unsere Dokumente im Jahr 1815, also erst mit der Verwaltung des Hauses. Wir haben alle Studierenden-Akten von 1815 bis 1969 gesammelt, das ist schon sehr spannend. Da sind prominente Leute wie Johann Strauss, Josef Strauss, Christian Doppler oder Viktor Kaplan dabei. Auch Menschen aus der Kulturgeschichte sind da zu finden – Fritz Lang (Regisseur des Kultfilms „Metropolis“, Anm.) hat hier mal kurz studiert; auch prominente Architekten wie Richard Neutra. Und von denen haben wir wirklich die kompletten Unterlagen auf Papier.

Was sind das für Studierenden-Unterlagen?

[P. E.]: Die sind superinteressant, wenn man etwa Familienforschung macht. Da hat man Unterlagen über den Geburtsort, die Zuständigkeit der Familie, die Muttersprache, die Konfession, die Vorbildung und natürlich jede einzelne Lehrveranstaltung, die hier im Haus belegt wurde; ob eine Prüfung abgelegt wurde, welche Note man auf diese Prüfung bekommen hat, et cetera. Man kann auch schauen, ob die später prominenten Architekten gute Noten im Studium hatten. Das sind tolle Unterlagen für die biografische Forschung.

Wie können Studierende dieses Archiv nutzen? Kann jeder darauf zugreifen?

[P. E.]: Wir sind ein öffentlich zugängliches Archiv, das ist ganz entscheidend für uns – das heißt, man muss in keinem Naheverhältnis zur TU Wien stehen. Wir haben allerdings natürlich eher auf Technik fokussiertes Material. Die Studierenden haben jedenfalls immer wieder gemeinsame Lehrveranstaltungen, in denen wir zum Beispiel unsere Nachlässe von Architekten, die mit dem Haus in Verbindung standen, einbringen. Insofern entwickeln wir auch manchmal Lehrveranstaltungen mit Studien wie Kunstgeschichte oder Architekturgeschichte, und das ist eine Win-win-Situation für uns, weil unsere Unterlagen dadurch bekannter werden – und natürlich auch für die Studierenden, da sie mit Originalquellen arbeiten können, was in der digitalen Zeit ja auch nicht so oft vorkommt.

Sie sitzen an der Quelle für Forschungsunterlagen aus mehr als 200 Jahren. Wie hat sich denn Wissenschaft oder der Begriff der Wissenschaft über diesen Zeitraum verändert? Was verstehen wir heute darunter und was war es damals, wenn man jetzt mal bedenkt, dass seit dem Wiener Kongress 1815 einiges passiert ist: Da gab es zwei Weltkriege, die deutsche Revolution und so weiter …

[P. E.]: In den ersten 100 Jahren unserer Unterlagen spielt Forschung keine Rolle. Das kann man ganz klar so sagen. Das ist damals auch keine Hauptaufgabe, sondern die Lehre ist das Wichtige. Vom Niveau her wurde natürlich für die technische Praxis ausgebildet, das war das Ziel; Forschung passierte aber außerhalb der Hochschule. Was aber sehr wohl eine ganz zentrale Aufgabe von Anfang an war: einen Ort für Technologietransfer zu schaffen.

Was heißt das genau?

[P. E.]: Das heißt, dass hier im Haus zum Beispiel alle österreichischen Erfindungen und Patente gesammelt wurden, die im 19. Jahrhundert, also bis 1899, entwickelt worden sind – „österreichisch“ im Sinne der österreichischen Reichshälfte der Doppelmonarchie. Es gab kein Patentamt. Das Patentamt war eigentlich das sogenannte k. k. (kaiserliche und königliche, Anm.) Polytechnische Institut, wie es damals hieß. Und die abgelaufenen Patente, Privilegien hießen sie damals, kamen sofort, nachdem sie abgeschlossen waren, hierher zurück ins Polytechnische Institut. Sie konnten von jedermann eingesehen werden, um die frei gewordenen Erfindungen in die Wirtschaft einzuspielen. Das war eine zentrale Aufgabe, die die Professoren wirklich erfüllen mussten. Sie waren zum Beispiel verpflichtet, diese Patente am Sonntag zu erklären, auch die Funktion von Produkten. Das war damals das Anforderungsprofil für Professoren in diesem Haus.

Was waren das für Patente?

[P. E.]: Eine Schiffsschraube von Josef Ressel aus dem Jahr 1826 zum Beispiel. Auch das Bugholz-Privileg der Familie Thonet ist hier bei uns im Archiv; oder der Klavierbauer Bösendorfer: Dieser besondere Anschlag beim Bösendorfer-Flügel, diese Erfindung mit Zeichnung und allem Drum und Dran, liegt bei uns im Archiv. Jeder, der die frühe Industriegeschichte des 19. Jahrhunderts recherchiert, wird irgendwann einmal auch bei uns landen, wenn ihn die technische Seite interessiert.

Ich stelle mir vor, dass die Unterlagen von vor 200 Jahren einen ganz bestimmten Kreis von Menschen zeigen, wahrscheinlich vor allem Männer aus gewissen Schichten, die studiert und geforscht haben. Wie hat sich das verändert?

[P. E.]: Ja, das ist eine gute Frage. 1815 ist es hier natürlich nur männlich, das muss man dazusagen. Frauen wurden an österreichischen technischen Hochschulen unfassbarerweise erst 1919 zugelassen. Es ist mehr als die Hälfte der Geschichte rein männlich, aber innerhalb der Gruppe ist das Bild extrem divers: Da haben wir Adelige, aber auch Maurer und Handwerker. Wir haben Menschen, die über 40 Jahre alt sind, und auch 14-Jährige. Es war wirklich ein ganz gemischter, noch nicht formalisiert festgelegter Kreis, der hier inskribiert hatte. Viele waren von den Studiengebühren befreit. In den 20er-, 30er-Jahren ist es so, dass die ersten Frauen auftauchen, eher aus dem jüdischen Bereich kommend. Es ist eine ganz, ganz spannende Mischung.

Es gab damals ja keine formale Bedingung. Man musste nur dem Unterricht folgen können und im Idealfall auch die vierte Klasse der Realschule abgeschlossen haben. Wenn das nicht der Fall war, konnte man eine Aufnahmeprüfung machen. Die gesetzlich vorgegebenen Regeln, mit Matura oder Abitur in Deutschland, das hat sich erst später entwickelt – erst in den 60er-, 70er-Jahren. Und dann kippt es auch: In den 60ern kippt dieser völlig freie Zugang in eine völlige Verschulung, also von einem Extrem ins andere, in einen Stundenplan.

Der beginnt am Montagmorgen und endet am Samstag um 12 Uhr. Und dann hat man 60 Stunden Vorlesungen pro Woche gehört – oder so ähnlich. Es gab hier im Jahr 1865/66 noch ein sehr fortschrittlich klingendes Modell, nämlich die Lehr- und Lernzeit. Das heißt, es gab keine Curricula, es gab keine klar strukturierten Studienpläne. Jeder hörte sich an, was er wollte, also wovon er glaubte, dass für ihn wichtig war. Nachteil: Es gab natürlich auch keine Studienabschlüsse im heutigen Sinn. Es gibt prominente Architekten, die bei uns waren, aber formal gesehen müsste man sagen: Diese Person hat zwar bei uns studiert, aber ein Architekturstudium abgeschlossen hat sie eben nicht.

Und jetzt? Heute ist es sehr international. Das war es bis zu einem gewissen Grad immer, aber eher „binnen-international“: Es kamen Studierende aus Galizien sowie den östlichen und nördlichen Gebieten der Monarchie hierher. Und rund um 1900 war ein sehr, sehr großer Anteil auch jüdisch, in manchen Jahren bis zu 30 %.

Mich interessiert natürlich bei solch alten Unterlagen, wie diese digitalisiert werden. MAN kennt ja die Geschichte des Kölner Stadtarchivs, das 2009 einstürzte. Wenn man so spannende, wertvolle Unterlagen in einem Archiv hat, die natürlich durchaus auch anfällig für Zerstörung sind, solange sie nicht digitalisiert sind: Wie geht man damit um? Wie lange dauert das? Wie weit ist man?

[P. E.]: Da wird der Zeitaufwand extrem unterschätzt. Da geht es nicht nur um den Vorgang der Digitalisierung, sondern auch die ganze Logistik dahinter. Man muss das in ein Informationssystem einführen, sich genau überlegen, wie da aus linken und rechten Seiten ein digitales Dokument entsteht. Und wenn es dann zu groß ist, muss man das splitten und anschließend in einem Programm wie Photoshop zusammensetzen. Es gibt sehr, sehr viel zu tun, und das geht alles so viel langsamer, als man denkt! Wir haben aber tolles Equipment bekommen und arbeiten fast ständig daran. Drei Tage in der Woche ist das Gerät eingeschaltet. Es gibt hier aber nur vier Vollzeitstellen. Eine Person ist praktisch immer am Digitalisieren, und trotzdem haben wir noch nicht einmal 0,01 % unseres Bestands digitalisiert. Das wird wohl das nächste Großprojekt werden.

Wir machen aber natürlich auch „Digitalisierung on Demand“: Wenn jetzt zum Beispiel von diesen Privilegien – von diesen Erfindungen, über die wir gesprochen haben – etwas benötigt wird, dann fertigen wir das an und fügen es gleich in unser System ein. Das passiert aber noch nicht systematisch. Die Abgabenordnung schreibt vor, dass ein Papier erst zu uns kommen sollte, wenn es nicht mehr für den täglichen Bedarf benötigt wird, frühestens nach zehn Jahren. Ich schätze mal, die Zeit zwischen 1990 und 2010 wird allein rund 30 % des gesamten Depots fressen! Das ist für uns inzwischen eine Existenzfrage; wir haben Angst, dass wir bald platzen.

Es ist einfach ganz entscheidend, dass die Digitalisierung in einer gezielten und strukturierten Form passiert. Es geht nicht mehr so weiter. Wir können nicht Hunderte Laufmeter von Dekanatsakten, die gesetzlich mindestens 80 Jahre aufgehoben werden müssen, selbstständig digitalisieren, das geht nicht, wir sind ein Miniteam. Und wenn man das nicht machen kann, dann muss es auf Papier bleiben.

Der Bereich Astronomie war in den Programmen des k. k. Polytechnischen Instituts in Wien (PI) zunächst nicht vertreten, aber einige wenige der hier ausgebildeten Alumni waren auf diesem Gebiet aktiv. Christian Doppler (1803–1853), der hier studiert hatte und als Assistent tätig gewesen war, veröffentlichte 1842 als Professor in Prag, wenige Jahre vor seiner Rückkehr an das PI, die Schrift „Über das farbige Licht der Doppelsterne“.

Diese vertrat zwar Hypothesen, die aus astronomischer Sicht nicht haltbar waren, legte aber den Grundstein für die Entdeckung des Dopplereffekts, der später akustisch auch bewiesen werden konnte.

Die erste Vorlesung über „populäre Astronomie“ am PI hielt der Mathematiker und Physiker Leopold Schulz-Straßnitzki (1803–1852) im Studienjahr 1850/51. Mit Schulz-Straßnitzkis frühem Tod verschwand dieses Fach jedoch wieder für einige Zeit aus dem Lehrangebot des Polytechnischen Instituts.

In den für die Entwicklung des PI zur Technischen Hochschule in Wien so entscheidenden Reformjahren um 1865 wurden erstmals detaillierte Curricula entwickelt. Für die sogenannte „Ingenieurschule“, die Bauingenieure ausbilden sollte, waren auch geodätische Fächer von großer Bedeutung: Aus diesem Grund wurde eine Lehrkanzel für „Höhere Geodäsie und sphärische Astronomie“ eingerichtet und 1866 mit Joseph Herr (1819–1884), dem ersten Rektor des PI, besetzt. Seine Lehrveranstaltungen, die unter anderem aus der „Praktischen Uebung im Beobachten“ bestanden, wurden teilweise im 1867 im Hauptgebäude eingerichteten Observatorium abgehalten.

Diese Himmelsbeobachtungsübung war zunächst eine Pflichtveranstaltung in der Ingenieursausbildung, später dann im „geodätischen Kurs“, einem zweijährigen Lehrgang für Geometer. Herr und seine Nachfolger Wilhelm Tinter (1839–1912) und Richard Schumann (1864–1945) publizierten unter anderem zu Themen wie Bahnbestimmung der Planeten und Kometen und führten im Observatorium astronomische Messungen durch. Der Schwerpunkt ihrer publizistischen Aktivitäten und der Lehre lag aber auf dem Gebiet der Nutzung der Erkenntnisse für die Landvermessung, unter anderem mit dem 1928 für die Landestriangulation errichteten 13 Meter hohen Turm auf dem Observatorium.

Aus einer ganz anderen wissenschaftlichen Ecke kam eine Reihe von Forschern, die als Pioniere der Entwicklung des Raketenantriebs, Raketenbaus und der Raumfahrt gelten können. An dieser Stelle können nur zwei von ihnen angeführt werden.

Hermann Potočnik (1892–1929) war Absolvent der Militärakademie und begann nach dem Ende des Ersten Weltkriegs ein Elektrotechnikstudium an der TH in Wien, das er 1925 abschloss. Ab 1925 widmete sich der schwer an Tuberkulose erkrankte Potočnik ausschließlich dem Thema Raumfahrttechnik. Unter dem Pseudonym Noordung veröffentlichte er 1928 sein einziges Buch „Das Problem der Befahrung des Weltraums – der Raketenmotor“, das richtungsweisende Vorschläge zur Errichtung von Raumstationen enthält. Das im slowenischen Vitanje 2012 eingerichtete Kulturzentrum für europäische Raumfahrttechnologien ist auch architektonisch seinem Andenken gewidmet.

Eugen Sänger (1905–1964) studierte Bauingenieurwesen, promovierte 1930 in diesem Fach und war bis 1935 als Assistent an der Lehrkanzel für Baustoffkunde und mechanische Technologie an der TH in Wien tätig. Sein richtungsweisendes Buch „Raketen-Flugtechnik“ erschien 1933 und wurde vom Verband der Freunde der Technischen Hochschule in Wien mit der namhaften Spende von 1.000 Schilling gefördert. 1936 wanderte Sänger in das nationalsozialistische Deutschland aus und arbeitete für die militärische Flugzeugindustrie, setzte daneben aber seine Raumfahrtforschung fort. Nach Kriegsende ging er zunächst nach Frankreich, arbeitete aber auch an dem gegen Israel gerichteten Raketenprogramm Ägyptens. Sängers Lebenslauf – er ist nicht untypisch für die Weltraumpioniere aus Österreich und Deutschland dieser Generation – macht klar, warum die TU Wien in diesem Fall keine Ehrungen durchgeführt hat.

Paulus Ebner, Archiv der TU Wien

In welchem Alter erreichen junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Spitzenpositionen im Universitätsbetrieb? Der Blick in die Geschichte der Vorgängerinstitutionen der heutigen TU Wien zeigt, dass dies in der Frühzeit viel stärker von den Umständen als von der wissenschaftlichen Qualität abhängig war.

Damit soll keineswegs angedeutet werden, dass es den in den 1820er- und 1830er-Jahren berufenen, teils sehr jungen Professoren an Expertise gefehlt hätte, aber die Neuheit der hier angebotenen Fächer und die fehlenden Curricula, die immer auch zu bewältigende Hürden darstellten, erleichterten jungen Assistenten und Praktikern die schnelle Karriere in jungen Jahren.

Die Berufung eines 23-Jährigen zum Professor für „praktische Geometrie und Landvermessung“, wie es Friedrich Anton Gerstner 1819 widerfahren ist, kann heutzutage weitgehend ausgeschlossen werden.

Aus dem Baubereich soll Josef Stummer genannt werden, nicht nur, weil Alexandra Wieser gerade in einer Publikation unseres Archivs die umfangreichen Tagebücher dieses technischen Allrounders vorgestellt hat. Stummer hatte am Polytechnischen Institut und an der Akademie der bildenden Künste studiert. Neben diesen Studien schloss er auch noch eine Maurerlehre ab. Bereits mit 22 Jahren war er in leitender Funktion am Ausbau des Allgemeinen Krankenhauses in Wien (Höfe 8 und 9) tätig, mit 23 war er Assistent am Polytechnischen Institut und mit 28 wurde er zum ordentlichen Professor für Land- und Wasserbau berufen.

Dieses Phänomen der sehr jungen Professoren erfuhr in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine jähe Abbremsung und wurde im 20. Jahrhundert weitgehend ins Gegenteil verkehrt.

Was waren die Ursachen? An erster Stelle ist zu erwähnen, dass die zunehmende Formalisierung der Bildung die Blitzkarrieren der Frühzeit unmöglich machte. In den ersten Jahren des Kaiserlich-königlichen Polytechnischen Instituts konnte ein Studium mit etwa 16 begonnen werden, vereinzelt finden sich in den Hauptkatalogen der ersten Jahre auch Studenten, bei denen ein Lebensalter von 15 Jahren eingetragen ist.

Erst mit der großen Studienreform am Polytechnischen Institut, die 1872 auch zur Umbenennung in „Technische Hochschule“ führte, wurde die Matura als Voraussetzung für ein ordentliches Studium auch an Technischen Hochschulen eingeführt und somit ein späterer regulärer Studienbeginn vorgeschrieben.

Die Ausbildung von Curricula mit Mindeststudiendauer führte zu einer Verlängerung der in der Studierendenrolle verbrachten Zeit. Die 1901 geschaffene Möglichkeit, das Doktorat, den Dr. techn., zu erwerben, verschob die Möglichkeiten, eine akademische Karriere zu starten, immer weiter nach hinten – und dazu kam in fast allen an der TH/TU Wien vertretenen Fächern auch noch die für eine Professur unabdingbare Habilitation dazu.

Gab es bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts noch eine beachtliche Zahl von Professoren, die vor ihrem 30. Geburtstag berufen worden waren, so lässt sich im gesamten 20. Jahrhundert der gegenteilige Effekt beobachten: Von den ersten zehn gewählten Rektoren unserer Universität (1866-1876) hatten nicht weniger als acht zu ihrem 40. Geburtstag bereits den Rang eines ordentlichen Professors erreicht, zwei sogar bereits vor ihrem 30. Geburtstag – 100 Jahre später zeigte sich ein völlig anderes Bild: Von den Rektoren der 1960er-Jahre waren nur zwei bereits mit 40 zum ordentlichen Professor aufgestiegen.

Dazu kommt in der zweiten Hälfte des 19. und auch im 20. Jahrhundert noch der Umstand, dass sich ein professoraler Habitus herausbildete, der einen bürgerlichen Lebensstil und eine gewisse gesellschaftliche Verankerung voraussetzte. Jüngere Habilitierte hatten dies oft noch nicht erreicht – und damit wurde ihnen sehr oft auch die „Professorabilität“ abgesprochen.

Gerade Letzteres hat sich in den letzten 30 Jahren doch sichtbar verändert. Eine dieser Ausnahmen, die ganz gewiss für einen Kulturwandel der TU Wien stehen, war die erste ordentliche Professorin der TU Wien, die 1996 mit 35 Jahren berufen wurde – heute ist Sabine Seidler Rektorin der TU Wien.

Paulus Ebner, Archiv der TU Wien

Was macht die Exzellenz von Universitäten aus? Glaubt man einschlägigen Rankingsystemen, dann spielen neben vielen anderen Parametern auch Studium, Lehre und Forschung von Nobelpreisträger*innen eine wichtige Rolle. Wie kompliziert diese Geschichte im Fall der TU Wien ist, zeigen die drei folgenden Beispiele.

Philipp Lenard (1862–1947) war – soweit wir das wissen – der erste spätere Nobelpreisträger, der an der TH in Wien studiert hat. Lenard war hier nur ein Jahr, und zwar 1880/81, inskribiert, besuchte viele Vorlesungen und legte auch eine Reihe von Prüfungen ab. Danach unterbrach er sein Studium für einige Jahre und setzte es in Heidelberg fort.

Dass der Name des Nobelpreisträgers für Physik (1905 für Arbeiten zu Kathodenstrahlen) heute keinesfalls für Ehrungen verwendet wird und sich keine der Universitäten, die er in seinem von hoher Mobilität geprägten Studium besucht hatte, seiner rühmt, hat mit Lenards engen und jahrzehntelangen Verbindungen mit dem Nationalsozialismus zu tun. Er war als einer der ersten prominenten Wissenschaftler schon 1923 als Sympathisant Hitlers und der NSDAP aufgetreten. In den Folgejahren etablierte er sich als zentrale Figur der sogenannten „Deutschen Physik“. Diese lehnte Erkenntnisse jüdischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, und somit auch moderne Entwicklungen wie Relativitäts- oder Quantentheorie, ab. Dabei argumentierte Lenard auch offen rassistisch.

Der zweite Nobelpreisträger mit Verbindung zur THW hat beinahe sein gesamtes Studium hier absolviert. Richard Zsigmondy (1865–1929) belegte 1883 Technische Chemie und absolvierte im Jahr 1885 die Erste Staatsprüfung in Mindestzeit mit der Bestnote „ausgezeichnet befähigt“.

Er verließ die TH in Wien nach insgesamt vier Studienjahren 1887 in Richtung Göttingen. Der wesentliche Grund: Es war zu dieser Zeit noch unmöglich, an unserer Hochschule ein (für eine wissenschaftliche Karriere in einem naturwissenschaftlichen Fach notwendiges) Doktorat zu erwerben. Die TH Wien erhielt das Promotionsrecht erst 1901.

1889 promovierte Zsigmondy in Göttingen, es folgten Anstellungen als Assistent in München, Berlin und Graz (Habilitation an der TH) sowie ein Intermezzo in der Privatwirtschaft, bevor er 1908 als ordentlicher Professor nach Göttingen zurückkehrte. 1925 erhielt er den Nobelpreis für Chemie für seine Forschungen auf dem Gebiet der Kolloidchemie. Seit 2001 vergibt die Fakultät für Technische Chemie der TU Wien die Richard-Zsigmondy-Medaille.

Ob die TUW in den Rankings vom Nobelpreis für Physik 2022 für Anton Zeilinger profitieren kann, werden wir erst nächstes Jahr erfahren. Er hat zwar nicht an der TU studiert, aber am damals noch gemeinsam mit der Universität betriebenen Atominstitut bei Helmut Rauch (TH/TU Wien) dissertiert und war anschließend lange Zeit an der TUW beschäftigt. 1979 habilitierte Zeilinger sich hier und wurde 1983 zum außerordentlichen Professor ernannt.

Dass auch in Technik- und Wissenschaftssparten, in denen es keine Nobelpreise gibt, eine exzellente Ausbildung geboten wurde (und wird), beweist die Biografie von Heinrich Horner (1910–1994). Horner hatte parallel zu seinem Architekturstudium an der TH auch am Reinhardt-Seminar studiert, war also von Anfang an interdisziplinär orientiert.

Unmittelbar nach seinem Studienabschluss 1933 war Horner als Ausstatter im Theater an der Josefstadt, an der Met in New York und bei den Salzburger Festspielen beschäftigt. Als Jude emigrierte er 1938 endgültig und machte später in Hollywood als Regisseur und Ausstatter Karriere. Seine beiden Oscars für „Best Art Direction – Set Decoration“ in den Jahren 1950 und 1962 werden aber wohl in keinem Ranking Berücksichtigung finden.

Paulus Ebner, Archiv der TU Wien

Dieser Artikel erschien erstmals im TUW Magazine 1/21 - Mobilität

Es ist erstaunlich, dass Literatur und Film das kurze, intensive Leben von Franz Anton von Gerstner bis heute nicht als Vorlage für einen Roman oder eine Serie verwendet haben. Seine Vita enthält viele Facetten, die das beginnende 19. Jahrhundert charakterisieren, und zwar jenseits von Romantik und Biedermeier: Gerstner war Wissenschaftler, Professor, Schriftsteller und Unternehmer in Personalunion. Die Stationen seines Lebens mit den Eckpunkten Prag, Wien, St. Petersburg, New York und Philadelphia bezeugen Gerstners außergewöhnliche Mobilität, die aber auch mit einem Raubbau an der eigenen Gesundheit verbunden war.

In Gerstners Fall waren die Startvoraussetzungen günstig und prägend für seine spätere Karriere: Als Sohn von Franz Josef von Gerstner, Mitbegründer und erster Direktor (1806) des Böhmischen Ständischen Polytechnischen Instituts in Prag, genoss er ebenda eine ausgezeichnete Ausbildung. 1817 übersiedelte er dann nach Wien, aber nicht, um hier weiterzustudieren: Der 21-jährige Gerstner erhielt die Position eines Supplenten (also eines Ersatzvortragenden) für praktische Geometrie und Landvermessung am 1815 neu eingerichteten k. k. Polytechnischen Institut (PI). Sein Vorlesungsskriptum ging bereits im darauffolgenden Jahr in Druck, 1819 wurde er schließlich zum Professor berufen. Er bleibt bis heute der jüngste in dieser Funktion in der Geschichte der TU Wien.

In Wien beschäftigte Gerstner sich nicht nur mit der Lehre, die unter anderem aus aufwendigen geodätischen Übungen in den Wiener Vorstädten bestand: Seine Aktivitäten kreisten sehr bald um das Thema Eisenbahn, die zentrale technische Innovation des beginnenden 19. Jahrhunderts. England war der zentrale Schauplatz dieser ersten Phase der Entwicklung im Schienenverkehr, gerade auch, was den Übergang von Pferde- auf Dampfbetrieb betraf: 1804 konstruierte Richard Trevithick die erste Dampflokomotive, 1825 war die Linie Stockton–Darlington die erste nur mit Dampf betriebene Strecke der Welt.

Dreimal reiste Gerstner in den 1820er-Jahren dorthin, um die neuesten Entwicklungen in Augenschein zu nehmen. 1822 meldete er sich nicht einmal bei der Direktion des PI ab, als er sich in England über die neuesten Innovationen auf dem Eisenbahnsektor informieren wollte – das brachte ihm eine Rüge seitens der Direktion ein, weil der Unterricht ohne Supplierung entfallen war. Doch nur wenige Tage nach seiner Rückkehr aus England reichte Gerstner ein Ansuchen auf ein „Privileg“ (heute Patent genannt) zur Verbesserung der Eisenbahn ein. Der Text dieses Ansuchens stellt ein wesentliches Gründungsdokument des österreichischen Eisenbahnwesens dar und ist auch insofern sehr interessant, weil englische Fachbegriffe wie „locomotive steam engine“, „railway“ oder „conveyance of goods“ in den deutschen Text integriert sind.

1824 erhielt Gerstner endlich das kaiserliche Privileg, die Eisenbahnstrecke zwischen „Mauthausen und Budweis“ zu planen, zu errichten und zu betreiben. Der inzwischen 28-Jährige legte seine Professur am PI zurück, um sich ganz der Praxis zu widmen. Die Bauleitung, das finanzielle Risiko und eine Vielzahl von Problemen führten zu Überarbeitung und ernsthaften gesundheitlichen Problemen. 1829 wurde der Vertrag mit Gerstner gelöst, es gab unter anderem Unstimmigkeiten bei der Trassierung. Die von Gerstner favorisierte spätere Umrüstung von Pferde- auf Dampfbetrieb, die er in England studiert hatte, wurde nämlich ausgeschlossen.

Nach diesem Rückschlag nahm er eine Anstellung in Russland an, wo die erste Eisenbahnstrecke des Landes von Zarskoje Selo nach St. Petersburg nach seinen Plänen entstand (Fertigstellung 1836, durchgehender Dampfbetrieb ab 1838). Doch da war Gerstner im Auftrag des Zarenhofs schon in die USA gereist, um das rasch wachsende amerikanische Eisenbahnnetz zu studieren. In kurzer Zeit bereiste er die Ostküste und den Süden der USA (von Boston bis New Orleans) und starb schließlich knapp nach der Geburt seiner Tochter im April 1840 in Philadelphia.

Paulus Ebner, Archiv der TU Wien

Texte aus der Zeitschrift TU|frei.haus

Die folgenden Artikel erschienen ursprünglich in der Zeitschrift TU|frei.haus, Online-Magazin für Mitarbeiter_innen der TU Wien.

Dieser Artikel erschien erstmals im TU|frei.haus Nr. 51 / Dezember 2019

Lange bevor eine institutionalisierte technische Ausbildung existierte, gab es immer wieder Frauen, die sich in männerdominierten Bereichen durchsetzen konnten und unbeirrbar ihren Weg gingen – eine von ihnen war die Klavierfabrikantin Nanette Streicher. Aber was hat das mit der TU Wien zu tun …?

Maria Anna, genannt Nanette, wurde am 1. Februar 1769 in Augsburg geboren. Ihr Vater, der berühmte Augsburger Klavierbauer Johann Andreas Stein, der unter anderem Klaviere für Wolfgang Amadeus Mozart baute, unterrichtete sie schon als kleines Kind im Klavierspiel. So spielte sie gemeinsam mit Mozart auch Klavierkonzerte. Doch Stein kümmerte sich nicht nur um die musische Ausbildung seiner Tochter, sondern auch um die handwerkliche. Schon früh erlernte sie den Klavierbau und half in der Werkstatt mit, sodass sie nach dem Tod des Vaters 1792 seinen Betrieb übernehmen und weiterführen konnte.

Zwei Jahre später, 1794, heiratete sie den Musiker Andreas Streicher und zog mit ihm nach Wien. Dort führte sie den Betrieb zunächst gemeinsam mit ihrem jüngeren Bruder Matthäus Andreas unter dem Namen „Frère et Soeur Stein d’Augsbourg à Vienne“ weiter. Im Laufe der Jahre kam es jedoch immer wieder zu Streitigkeiten, bis sich die Geschwister beruflich trennten und Nanette die Klavierbauerwerkstatt ab 1802 schließlich allein weiterführte. Ab diesem Zeitpunkt stand auf den Emailleschildern der ausgelieferten Instrumente „Nannette Streicher neé Stein à Vienne“, und ihre Werkstatt wurde zu einem der europaweit bedeutendsten Klavierbauunternehmen.

Der gute Ruf der Streicher’schen Instrumente begründete sich nicht nur auf einer qualitätsvollen Ausführung der Klaviere, sondern auch auf verschiedenen technischen Innovationen. Bereits in Augsburg hatte Nanettes Vater ungewöhnliche Instrumente, wie etwa ein aus einem Hammerklavier und einem darüber montierten Cembalo bestehendes „Poli-Toni-Chlavichordium“ angefertigt. Es ist anzunehmen, dass Nanette diesen „Erfindergeist“ geerbt und in der Wiener Werkstatt weiter an Neuerungen gearbeitet hat. So war die weit verbreitete „Wiener Mechanik“ eine Entwicklung von Nanette und Andreas Streicher, die Adaption einer Prellmechanik, die bereits von ihrem Vater in Augsburg gebaut wurde.

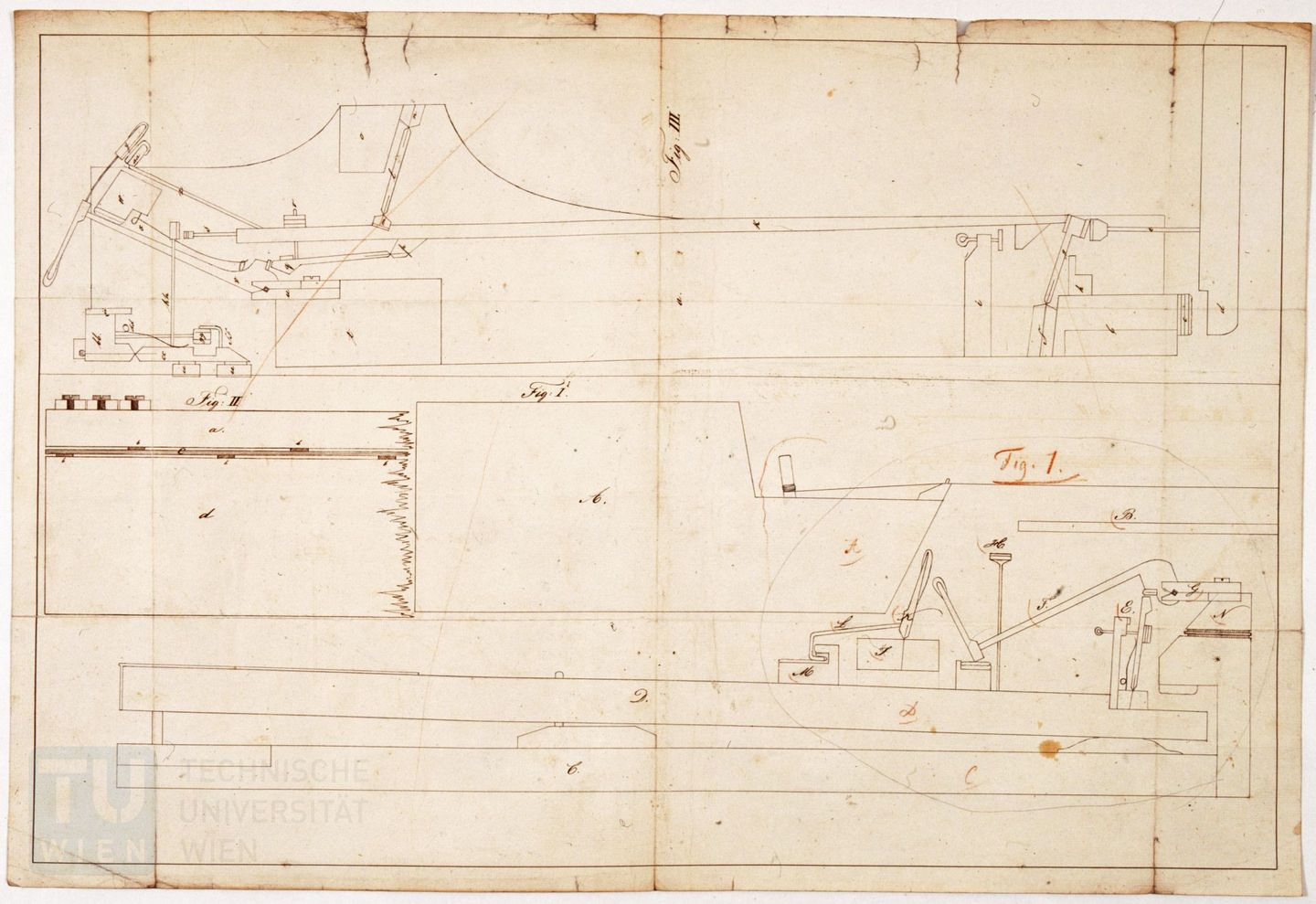

1823 trat der Sohn Johann Baptist in die Firma ein und in den folgenden Jahren entwickelten sie mehrere Erfindungen, die sie auch patentieren ließen. Von den insgesamt fünf Streicher’schen Erfindungsprivilegien (so der damalige Terminus), die sich heute – wie alle Österreichischen Erfindungsprivilegien vor 1850 – im Archiv der TU Wien befinden, wurde Privileg Nr. 2715 vom 14. Juni 1831 von Nanette und ihrem Sohn gemeinsam eingereicht. Es handelte sich um eine Verbesserung der englischen Klaviermechanik, die zwar einen vollen, lauten Klang hervorbrachte, jedoch einiger Kraftanstrengung beim Spielen bedurfte. Klaviere mit Wiener Mechanik waren leichtgängiger zu spielen, jedoch vergleichsweise leiser. Die eingereichte Konstruktion sollte „die leichte brilliante Spielart der Wiener Mechanik mit der Kraft der englischen verein[en]“, so der Kurztext des Patentantrags. Neben einer ausführlichen Beschreibung war dem Privileg auch eine detaillierte Zeichnung beigelegt.

Die Streichers beschäftigten sich aber nicht nur mit dem Klavierbau, sondern gestalteten aktiv das Wiener Musikgeschehen. Sie zählten zu den Mitbegründern der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien (heute besser bekannt als Wiener Musikverein) und veranstalteten eigene Konzerte. Diese fanden zunächst in ihren Wohnräumen statt, ab 1812 in einem eigens errichteten „Klaviersalon“ in ihrem Haus in der Ungargasse im dritten Bezirk, wo sich auch die Werkstatt befand. In dem etwa 300 Zuhörer_innen fassenden Saal wurde auch jungen Künstler_innen die Möglichkeit geboten vor einem größeren Publikum aufzutreten. Die Streichers pflegten Kontakte zu international bekannten Musikern, so bestand etwa eine lebenslange Freundschaft mit Ludwig van Beethoven, der auch ein gern gesehener Gast bei den Konzerten war.

Nanette Streicher verstarb am 16. Jänner 1833, ihr Ehemann Andreas nur etwas mehr als vier Monate nach ihr. Ursprünglich wurden beide am St. Marxer Friedhof bestattet. Als dieser 1863 aufgelassen werden musste, bettete man sie auf den Matzleinsdorfer Friedhof um. Ihre tatsächlich letzte Ruhestätte fanden sie im Oktober 1891 gemeinsam mit ihrem Sohn Johann Baptist in einem Ehrengrab am Wiener Zentralfriedhof.

Nanette Streichers beruflicher Werdegang beeindruckt noch heute: Eine Frau, die sich in einem traditionell männerdominierten Handwerk nicht nur zu behaupten wusste, sondern mit ihren Instrumenten zu den besten Klavierkonstrukteur_innen ihrer Zeit zählte.

Alexandra Wieser, Archiv der TU Wien

Zeichnung zum Klavierprivileg

Zeichnung zum Privileg Nr. 2715; Foto: (c) Archiv der TU Wien

Dieser Artikel erschien erstmals im TU|frei.haus Nr. 51 / Dezember 2019

Zum 100. Geburtstag von Heinz Zemanek

Am 1. Jänner 2020 wäre der österreichische Computerpionier Heinz Zemanek 100 Jahre alt geworden – Grund genug, um an diese faszinierende Persönlichkeit zu erinnern, die auch mit der TU Wien über viele Jahrzehnte als Student, Forscher und Lehrender verbunden war.

Viele werden bei seinem Namen vor allem das „Mailüfterl“ assoziieren, den ersten volltransistorisierten dezimalen Computer auf dem europäischen Kontinent. Er wurde von Zemanek und seinem Team in den 1950er Jahren am Institut für Niederfrequenztechnik/Fernmeldetechnik II der damaligen TH in Wien entwickelt und gebaut. Aber das war nur eine Facette eines Wissenschaftlers, dessen Lebensspanne fast das ganze 20. Jahrhundert über alle historischen Brüche und Umbrüche hinweg umfasste. Denn er hat sich stets nicht nur für fachwissenschaftliche Themen, sondern auch für philosophische, historische, politische, gesellschaftliche, religiöse und musische Fragen interessiert und dazu aktiv Stellung genommen.

Geboren wurde Heinrich Josef Zemanek, so sein vollständiger Name, am 1. Jänner 1920 in Wien. Hier besuchte er die Schule und maturierte 1937 mit Auszeichnung an der Gumpendorfer Realschule (heute BRG 6 Marchettigasse). Hier schloss er sich auch den St. Georgs-Pfadfindern an. Aus dieser Verbindung erwuchsen nicht nur lebenslange Freundschaften. Ihr verdankte er auch die Möglichkeit, früh erste Auslands- und Führungserfahrungen zu sammeln: Schon 1937, mit 17 Jahren, vertrat er Österreich als stellvertretender Delegationsleiter auf einem Jamboree in Vogelenzang/Niederlande.

Im Wintersemester 1937/38 inskribierte er an der damaligen TH in Wien Elektrotechnik mit dem Schwerpunkt Nachrichtentechnik. Wie bei vielen Angehörigen seiner Generation wurde sein Studium 1940–1945 durch die Einberufung zur Deutschen Wehrmacht unterbrochen. Nach verschiedenen Stationen auf dem Balkan als Nachrichtentechniker und Lehrer in der Armeenachrichtenschule in Saloniki wurde er 1943 in die Rüstungsforschung dienstverpflichtet, zunächst bei der Reichsstelle für Hochfrequenzforschung in Reichenau am Semmering, ab Juli 1944 bei der Zentralversuchsstelle für Hochfrequenzforschung in Ulm-Dornstadt. In dieser Zeit stellte er auch seine Diplomarbeit unter Betreuung von Richard Feldtkeller/Uni Stuttgart fertig und legte während eines Studienurlaubs Ende 1944 in Wien seine II. Staatsprüfung ab.

Nach seiner formellen Entlassung aus der Wehrmacht Ende April 1945 konnte Zemanek im Februar 1946 nach Wien zurückkehren. Dort entschied er sich bald für eine akademische Karriere: Im Juli 1947 begann er als wissenschaftliche Hilfskraft am damaligen Institut für Schwachstromtechnik der TH in Wien, wo er 1951 über „Zeitteilverfahren in der Telegraphie“ promovierte und sich 1959 mit einer Arbeit „Zur Störverminderung imperfekter Schaltnetzwerke“ habilitierte.

In den 1940er Jahren waren Fragen der elektronischen Datenverarbeitung und der Bau von Computern bereits an Universitäten und bei einigen Firmen ein Thema, insbesondere in den USA und in Großbritannien. Auch am Institut in Wien wurden kleinere elektronische Rechenmaschinen und kybernetische Maschinen zu Studienzwecken nachgebaut. Anregungen bot Zemanek ein Studienaufenthalt in Paris 1948/49, wo er Louis Couffignal am Institut Blaise Pascal besuchte, der damals mit dem Bau eines eigenen Computers begann. Spätestens ab 1951 stellte Zemanek selbst erste konkrete Überlegungen zum Bau eines großen Computers an. Den Anstoß für eine praktische Umsetzung gab 1954 die Verleihung des Förderungspreises des Theodor-Körner-Stiftungsfonds in Höhe von beachtlichen ÖS 30.000 an Zemaneks damaligen Vorgesetzten, Prof. Eugen Skudrzyk, mit dem Auftrag, eine große elektronische Rechenmaschine zu bauen. Mit dieser Aufgabe wurde Zemanek betraut. Zwar war die Fördersumme bei weitem nicht ausreichend für ein solches Vorhaben, doch es gelang ihm in der Folge, viele notwendige Bauteile, z. B. Transistoren, als Sachspenden von verschiedenen Firmen zu „erbetteln“ sowie weitere Subventionen und Förderstipendien einzuwerben. Damals begann auch die Zusammenarbeit mit Konrad Zuse und seiner Firma in Deutschland.

Noch wichtiger war, dass es Zemanek gelang, aus interessierten Studenten (es waren wirklich nur Männer) durch Vergabe von Diplomarbeiten zu Teilproblemen ein Team zu bilden – eine Arbeitsform, die damals an Universitäten durchaus noch unüblich war. Dabei konnte er wohl auch von dem Freiraum profitieren, den ihm die Abwesenheit seines Chefs verschaffte: Skudrzyk befand sich ab 1954 zu einem längeren Forschungsaufenthalt in den USA, der 1956 in seine dauerhafte Auswanderung mündete; Zemanek hatte zeitweise die Aufgabe, seine Vorlesungen zu supplieren.

Im Mai 1958 war der Rechner funktionsfähig. Erste Rechenaufträge wurden ausgeführt, u.a. schon 1958 Primzahlberechnungen sowie 1959 die Berechnung von Alltonreihen für den Komponisten Hanns Jelinek. Bald waren die Ambitionen der Gruppe jedoch über den Rahmen, der an einem Hochschulinstitut realisiert werden konnte, hinausgewachsen. Aufgrund der Kontakte, die Zemanek infolge seiner Arbeiten hatte knüpfen können, gelang 1961 der Transfer des gesamten Projekts, einschließlich vieler Mitarbeiter, zur Firma IBM. Dort wurde das „Mailüfterl“ noch einige Jahre genutzt, bis es 1965 endgültig nicht mehr funktionsfähig war. Nach der Ausmusterung des Rechners bei IBM 1966 ging er zunächst an die JKU Linz, ab 1973 an das Technische Museum Wien, wo das „Mailüfterl“ bis heute zu sehen ist.

Für Zemanek begann mit dem Übertritt zu IBM, zunächst als Leiter einer Forschungsgruppe und ab 1964 als Direktor des Wiener Forschungslabors, ein neuer beruflicher Abschnitt. Zu den am Labor durchgeführten Projekten gehörten die Entwicklung des Sprachausgabegeräts Vocoder (für das schon an der TH Wien Vorarbeiten geleistet worden waren), vor allem aber der Einstieg in die Softwareprogrammierung mit der Entwicklung der Programmiersprache PL/I und der „Vienna Definition Language“ (bzw. Method).

Konzerneigene Strategieänderungen bei IBM führten ab Mitte der 1970er Jahre zwar noch nicht zur Auflösung, aber doch zu einer Änderung der Arbeitsaufträge an das Wiener Labor und zur Ablösung von Zemanek als Direktor. Er wurde 1976 zum IBM Fellow ernannt und konnte sich damit einer Forschungsaufgabe eigener Wahl widmen. Er wählte das Thema einer Theorie des Systementwurfs, das er „Abstrakte Architektur“ nannte. Bis zu seiner Pensionierung 1985 verfasste er dazu zahlreiche Beiträge, seine abschließende Darstellung wurde leider niemals publiziert.

Neben seiner Tätigkeit bei IBM hielt Zemanek an der TH/TU Wien seit 1959 als Dozent, seit 1964 als Titularprofessor bis 2007/08 regelmäßig Vorlesungen. Dabei wandte er sich bald von der Nachrichtentechnik ab und Themen der Kybernetik, des Verhältnisses von „Mensch und Computer“, und der Geschichte der Informatik zu; gerade dieses Thema konnte er als jemand, der fast alle Größen der noch jungen Disziplin persönlich gekannt hatte, besonders kompetent und auch unterhaltsam vermitteln. Dazu betreute er zahlreiche Diplomarbeiten und Dissertationen, außerdem war er als Gastvortragender an anderen Universitäten – u. a. an der TU München, der Universität Stuttgart und der Donau-Universität Krems – verpflichtet.

Bedeutend war Zemaneks Wirken als Wissenschaftsorganisator: Er war seit ihrer Gründung 1959 in der International Federation for Information Processing (IFIP) engagiert, 1967/68 als Mitglied des IFIP Council, 1971-1974 als Präsident und nicht zuletzt 1961-1967 als Chair des wichtigen Technical Committee on Programming Languages (TC2). Dabei hat er seit den 1960er Jahren besonders die Kontakte zu den Kollegen in der Sowjetunion und in Osteuropa gepflegt. Daneben wirkte er an der Organisation mehrerer Kongresse und Working Meetings mit, wobei er etwa durch die Initiierung der Kongress-Serie „Human Choice an Computers“ schon in den 1970er Jahren den Fragen der Wechselwirkung von Computer und Gesellschaft eine Diskussionsplattform schuf.

Ebenso war er bei der Gründung der Österreichischen Computergesellschaft (OCG) 1975 maßgeblich beteiligt, 1975/76 als Gründungspräsident, danach lange als Vorstandsmitglied. In Anerkennung seiner Verdienste stiftete die OCG 1985 den Heinz Zemanek-Preis.

Umfangreich war auch Zemaneks Tätigkeit als Autor und als Herausgeber von Fachzeitschriften (Elektronische Rechenmaschinen/it/itti, Annals of the History of Computing, Abacus) sowie als Herausgeber von Publikationsreihen für IBM, für die IFIP (darunter mehrere Jubiläumspublikationen) und für die OCG.

Aber seine Interessen und seine Schaffenskraft reichten weiter: Besonders die Vor- und Frühgeschichte des Computers und des automatischen Rechnens hat Zemanek sehr früh angezogen. Angeregt durch US-amerikanische Vorbilder, die er auf seinen häufigen Reisen kennen gelernt hatte, versuchte er sich schon 1973 an einer Visualisierung der Geschichte der Informationsverarbeitung. Er konzipierte eine Präsentation, die die verschiedenen Wurzeln der Computer- und Informationstechnik und ihre historischen und philosophischen Hintergründe darstellen sollte, in Form einer „Geschichtswand“. Auch in seinem beruflichen Umfeld setzte er sich für die Bewahrung von Dokumenten und Artefakten zur Geschichte der Informationstechnik ein. Im Rahmen der OCG ging die Gründung der Österreichischen Gesellschaft für Informatik-Geschichte (ÖGIG) 1996 auf seine Initiative zurück. Auch seine Mitwirkung an der Ausstellungskonzeption der Technischen Museen in Wien, München und Paderborn geht auf sein Interesse an der „Computergeschichte“ zurück, wobei er inzwischen bald selbst als Zeitzeuge auftreten konnte.

In seinen eigenen historischen Forschungen zeigte er sich vor allem biographisch interessiert. Den Vorläufern und „Pionieren“ des Computers von Wilhelm Schickhardt über Otto Schaeffler zu Hermann Hollerith widmete er zahlreiche biographisch-historische Studien, ebenso den Vordenkern der mathematischen Grundlagen wie dem arabischen Mathematiker Al-Khorezmi.

Darüber hinaus hat Zemanek sich schon früh für theoretische und philosophische Fragen der sich entwickelnden Informationstechnik und Informatik und verwandter Gebiete, wie Kybernetik, Mathematik, Kalenderwesen interessiert. Intensiv beschäftigt haben ihn insbesondere das Verhältnis von Computer und Kunst, Computer und Sprache (hier vor allem im Zusammenhang mit dem „Wiener Kreis“) sowie generell von Technik- und Naturwissenschaften zu philosophischen und Glaubensfragen. Zu all diesen Aspekten hat er auch publiziert und zahlreiche Vorträge gehalten.

Geistige Anregungen, aber auch Ressourcen für die Verfolgung dieser vielfältigen Interessensgebiete erhielt Zemanek durch sein außerordentlich umfassendes persönliches Netzwerk. Die Mitgliedschaft in zahlreichen wissenschaftlichen Vereinigungen sowie in mehreren Wissenschaftlichen Akademien brachte ihn immer wieder in Kontakt mit anregenden Gesprächspartner_innen: Unter anderem gehörte er seit 1979 der Österreichischen Akademie der Wissenschaften als korrespondierendes, seit 1984 als wirkliches Mitglied an. Schon seit 1971 war er, aufgrund seiner musikalischen Interessen insbesondere für elektronische Musik, Mitglied der Akademie der Künste in Berlin.

Auch die zahllosen Reisen in alle Welt, die Zemanek in seiner dienstlichen Tätigkeit und als Verbandsfunktionär unternahm, brachten ihm immer wieder neue Anregungen und persönliche Kontakte. Er hat diese aber auch intensiv gepflegt, wie seine außerordentlich umfangreiche Korrespondenz bezeugt, die fast seine gesamte Lebenszeit umfasst. Sie enthält neben privaten Kontakten Schriftwechsel mit Wissenschaftler_innen verschiedenster Disziplinen, insbesondere jenen, die im Bereich der Informatik und Informationstechnik seiner Zeit von Bedeutung waren. Darunter finden sich prominente Namen von Pionieren wie Isaak L. Auerbach, Roberto Busa SJ oder Konrad Zuse und von Wissenschaftlern wie Heinz von Foerster, Benoît Mandelbrot, Carl Menger, Oskar Morgenstern und Joseph Weizenbaum. Darüber hinaus hat Zemanek auch mit zahlreichen Philosoph_innen, Komponist_innen und Künstler_innen korrespondiert, darunter dem Komponisten Gottfried v. Einem, Lotte Ingrisch, dem Pianisten Hans Kann oder der Tänzerin und Kabarettistin Cilli Wang.

Seine Leistungen haben Zemanek eine fast unüberschaubare Anzahl von Ehrungen und Auszeichnungen eingebracht, von denen hier nur einige wenige genannt werden sollen: dazu gehören Ehrenmitgliedschaften in zahlreichen Fachvereinigungen und die Ehrendoktorate der Johannes-Kepler-Universität Linz 1982 sowie der Universität Erlangen-Nürnberg 1986. Die TU Wien hat Zemanek 1978 mit der Verleihung der Prechtl-Medaille geehrt, im Jahr 2000 wurde der Heinz-Zemanek-Saal nach ihm benannt.

Heinz Zemanek verstarb am 16. Juli 2014. Sein umfangreicher Nachlass befindet sich im Archiv der TU Wien, seine wissenschaftliche Büchersammlung wird in der Bibliothek der TU Wien verwahrt.

Juliane Mikoletzky, Archiv der TU Wien

Dieser Artikel erschien erstmals im TU|frei.haus Nr. 50 / Juni 2019

Josef Redlich war nicht nur Jurist, Historiker, Politiker und Mitglied in zahlreichen Kommissionen, er war auch Universitätsprofessor an der Technischen Hochschule Wien. Geboren am 18. Juni 1869 in Göding (heute: Hodonin in Tschechien) besuchte er gemeinsam mit seinem Bruder Fritz das Akademische Gymnasium in Wien. Nach der Matura studierte er Jus an der Wiener Universität, aber auch in Leipzig und Tübingen. 1891 schloss er das Studium ab und erlangte 1901 mit seinem Buch „Die englische Lokalverwaltung“ internationale Beachtung.

Der Experte für Verwaltungsrecht hielt als Privatdozent ab 1901 Vorlesungen an der Universität Wien, 1903 konvertierte er vom jüdischen zum evangelischen Glauben und wurde 1906 zum außerordentlichen Professor ernannt. Redlich beschäftigte sich aber nicht nur theoretisch mit Verwaltungsrecht, er wollte die staatliche Verwaltung auch praktisch mitgestalten. 1906 Mitglied des mährischen Landtags, wurde er 1907 auf der Liste der deutsch-freisinnigen Partei in den österreichischen Reichsrat gewählt. Trotz politischer Verpflichtungen engagierte er sich nach wie vor in der Rechtslehre und erhielt am 1. Oktober 1909 an der TH Wien eine ordentliche Professur für Verwaltungs- und Verfassungsrecht. Neben diesen beiden Fächern umfasste seine Lehrverpflichtung auch noch öffentliches und privates Versicherungsrecht sowie zeitweise eine Spezialvorlesung über Wasserrecht.

Redlich war bereits während seiner Lehrtätigkeit so gefragt, dass er 1910 an der Havard University und an der State University of Illinois Vorträge über österreichisch-ungarisches Staatsrecht hielt; hierfür ließ er sich von der Hochschule beurlauben. Neben seinen Lehrverpflichtungen in Wien begann er zeitweise auch an den renommierten US-amerikanischen Universitäten Vorlesungen über Verwaltungs- und Verfassungsrecht zu halten und konnte so wichtige Kontakte knüpfen.

Als Rechtsexperte und Politiker mit großem Fachwissen war er international hoch angesehen und genoss auch in Österreich einen guten Ruf, zählten doch Persönlichkeiten wie Arthur Schnitzler, Hermann Bahr oder Hugo von Hofmannsthal zu seinen Freunden und Bekannten. Er versuchte stets, politische Ämter und Lehre in gleichem Maß zu bewältigen. Als ihn jedoch Kaiser Karl I. am 27. Oktober 1918 zum k. k. Finanzminister bestellte, musste er seine Lehrverpflichtung an der TH „mit schwerem Herzen“ beenden. Er hoffte jedoch, „den Interessen der Technischen Hochschule in Wien jederzeit nützlich zu sein“, wie er in seinem Brief an den Rektor Karl Zsigmondy am 29. Oktober 1918 schrieb. Sein neues Amt konnte er allerdings aufgrund der politischen Geschehnisse nicht lange ausführen: Am 3. November 1918 kapitulierte Österreich-Ungarn und am 11. November unterzeichnete der Kaiser seinen Verzicht auf die Staatsgeschäfte.

Mit dem Ende der Monarchie ging auch Redlichs politische Karriere vorerst zu Ende. Seine Expertise wurde zwar sehr geschätzt, er wurde aber immer nur als Berater konsultiert, daher konzentrierte er sich nun auf seine Lehrtätigkeit in Übersee. Er pendelte zwischen Österreich und den USA, hielt zahlreiche Vorträge und unterrichtete ab 1926 als ordentlicher Professor vergleichendes Staats- und Verwaltungsrecht an der Harvard University in Cambridge. Ein letztes Mal kehrte er aufs politische Parkett in Österreich zurück: Im Juni 1931 übernahm Redlich noch einmal das Amt des Finanzministers. Der Zusammenbruch der Creditanstalt löste eine allgemeine Wirtschaftskrise aus und er, der mittlerweile auch Ersatzrichter am Internationalen Gerichtshof in Den Haag war und das Vertrauen von Bundeskanzler Buresch sowie der westlichen Staaten genoss, sollte den österreichischen Staatshaushalt sanieren. Seine Vorstellung eines Sparpakets stieß jedoch auf massiven Widerstand, weswegen er bereits im Oktober 1931 sein Amt zurücklegte. In seiner kurzen Amtszeit konnte er die Reorganisation der Creditanstalt in wesentlichen Punkten zu Ende führen.

Neben den zahlreichen Rechtstexten sind Redlichs Tagebuchaufzeichnungen, die er von 1909 bis zu seinem Tode 1936 führte, besonders interessant. Er beschreibt darin nicht nur das Auseinanderbrechen des habsburgischen Vielvölkerstaates, sondern gibt auch vielfältige Einblicke in gesellschaftliche Verflechtungen und brisante politische Geschehnisse der ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts. Die dreibändige Edition der Tagebücher ist eine spannende Lektüre und aktueller denn je.

Alexandra Wieser, Archiv der TU Wien

Dieser Artikel erschien erstmals im TU|frei.haus Nr. 49 / März 2019

Das Gesetz mit dem ungewöhnlich kurzen und prägnanten Titel „Bundesgesetz vom 10. Juli 1969 über die technischen Studienrichtungen“ (Bundesgesetzblatt 290/1969) bedeutete für die österreichischen Technischen Hochschulen einen Meilenstein.

Im Geiste der gegen Ende der 1960er Jahre auch in Österreich angekommenen Forderung nach Mitbestimmung waren auch die Studierenden an der Abfassung des Gesetzes beteiligt, und zwar durch eine Reihe von Kommentaren zu den Entwürfen. In den Jahrgängen 1968 und 1969 der ÖH-Zeitschrift „Quo vadis“ ist das Thema „Technikstudiengesetz“ absolut dominant.

Was genau ist an diesem Gesetz so wichtig? Am unspektakulärsten, weil nach außen unsichtbar, war die Einführung von Diplomprüfungen anstatt der bisher existierenden Staatsprüfungen. Damit verbunden war nun der Erwerb eines akademischen Titels für die Absolvierung der 2. Diplomprüfung an Technischen Hochschulen. Erstmals an der TH mit Ausnahme der Jahre nach dem „Anschluß“, in denen die reichsdeutschen Hochschulgesetze galten. Bis zu der in diesem Gesetz festgelegten Diplomprüfungsregelung konnten Absolvent_innen der TH nur einen Standestitel erwerben. Da dieser Titel „äußerlich“ unverändert blieb, kam es für Absolvent_innen, die bis dato den gleichnamigen Standestitel erworben hatten, zu keiner Zurücksetzung. Die Akademisierung der Studien stellte jedenfalls einen wesentlichen Schritt zu einer „Technischen Universität“ dar.

Das Gesetz regelte nicht nur den Ablauf des Studiums und die Hauptfächer bei den Ersten und Zweiten Diplomprüfungen, sondern legte auch fest, welche Studienrichtungen und -zweige an Technischen Hochschulen in Österreich angeboten werden mussten. Auf diese Weise war klar, dass möglichst rasch bisher nicht existierende Studienrichtungen wie „Informatik“ und „Raumplanung und Raumordnung“ einzurichten waren.

Die dritte große Änderung, die Einführung von drittelparitätischen Studienkommissionen, war schon im Allgemeinen Hochschulstudiengesetz (AHStG) von 1966 vorgesehen, im Technikstudiengesetz war aber nun erstmals die sofortige (dh. ab dem Wintersemester 1969/70) Einsetzung von Studienkommissionen festgelegt. Diese Studienkommissionen waren zu gleichen Teilen von der Professorenschaft, dem Mittelbau (der von Dozent_innen über Assistent_innen bis zu den Vertragslehrer_innen reichte) und den Studierenden zu besetzen. Eine weitere, für 1969 sicher ungewöhnliche Regelung: Ein geschlossenes Eintreten einer der drei Kurien gegen einen Vorschlag reichte aus, um diesen zu Fall zu bringen. Die wichtigsten Aufgaben der Studienkommissionen waren die Erlassung von Studienplänen, die Abgabe von Empfehlungen zur Gestaltung von Lehrveranstaltungen und Prüfungen sowie die Überprüfung von systemischen Gründen für Studienverzögerungen.

In der parlamentarischen Debatte am 10. Juli 1969 waren sich die Vertreter_innen aller Parteien über die Vorzüge des neuen Gesetzes einig. Herta Firnberg von der oppositionellen SPÖ begrüßte die Einführung von Studienkommissionen als wichtigen Schritt zur Demokratisierung der Hochschulen, Otto Scrinzi von der FPÖ sah, bei positiver Gesamtbewertung, die Studienkommissionen mit Skepsis, Josef Gruber von der ÖVP betonte die enge Kooperation von „Lehrenden und Lernenden“ bei der Erstellung des vorliegenden Gesetzes.

Genau diese enge Zusammenarbeit spiegelt sich sowohl in den Zeitschriften der Hochschülerschaft der TH in Wien (HTHW) als auch in den Publikationen der Hochschule. Zwar gab es in Details immer wieder Dissonanzen, aber letztlich waren beide Seiten, Hochschulleitung und HTHW mit dem Resultat sehr zufrieden.

So sehr es sich dabei auch um einen wichtigen Schritt zur Demokratisierung der Hochschulen gehandelt hat, in einem ganz wesentlichen Punkt blieb alles beim Alten: In den im Dezember 1969 und Jänner 1970 konstituierten Studienkommissionen waren (Ersatzmitglieder eingerechnet) ca. 170 Personen aktiv. Darunter war keine einzige Frau…

Paulus Ebner, Archiv der TU Wien

Cover Zeitschrift Quo Vadis 1969; Foto: Quelle: Archiv der TU Wien

Bildausschnitt Zeitschrift Quo Vadis 1969; Foto: Quelle: Archiv der TU Wien

Dieser Artikel erschien erstmals im TU|frei.haus Nr. 48 / Oktober 2018

Im Zweiten Weltkrieg gerieten einige Angehörige und Absolvent_innen der Technischen Hochschule in Wien trotz geglückter Emigration durch das Vordringen der deutschen Armeen in die Fänge der nationalsozialistischen Rassenpolitik. Als einen von vielen sei hier an den Lebensweg des 1904 in Wien geborenen Friedrich Kraus erinnert.

Kraus‘ Bildungskarriere war durchaus ungewöhnlich: Er war ein Werkstudent im klassischen Sinn. Sein Studium diente der Vertiefung des Wissens auf dem Feld, in dem er beruflich tätig war. 1922 hatte er an der Bundesrealschule Wien XIX maturiert, danach begann er zu arbeiten. 1929 trat er in das „Textiltechnische Büro und Maschinengeschäft Koref“ in der Servitengasse ein, wo sein Vater Leopold als Oberbuchhalter beschäftigt war. Im selben Jahr heiratete er Gisela Bettelheim, die ebenfalls bei Koref arbeitete.

Neben der Arbeit begann Kraus im Wintersemester 1931, also neun Jahre nach seiner Matura, ein Maschinenbaustudium an der TH in Wien, das er in der Mindestzeit von fünf Jahren abschließen konnte. Er legte am 6. Juli 1936 die II. Staatsprüfung ab und war somit berechtigt den Standestitel „Ingenieur“ zu führen.

Im „Büro Koref“ konnte er sein erworbenes Wissen einsetzen und seine textilchemischen Kenntnisse erweitern. Dabei stand ihm seine Frau zur Seite, die zwar keine akademische Ausbildung hatte, aber – folgt man Zeitzeugen – über eine große Expertise über die chemische Zusammensetzung von Stoffen verfügte und eng mit ihrem Mann zusammenarbeitete. Nach dem „Anschluß“ gelang dem Ehepaar Kraus die Emigration nach Frankreich. Aufgrund ihrer ausgezeichneten Qualifikationen konnten beide in ihrer Branche Fuß fassen und wurden von der in Avignon (im zunächst nicht von der Wehrmacht besetzten Teil Frankreichs) ansässigen Firma Naquet angestellt. Welche Position sich Kraus bei Naquet erarbeiten konnte, zeigt nicht zuletzt der Umstand, dass die Firma sogar auf ihrem Briefpapier angab, das von ihm entwickelte technische Verfahren („Procédés F. Kraus, Ingenieur Diplomé“) einzusetzen.

Bei einer der vielen antijüdischen Razzien des Jahres 1942 geriet auch Kraus in die Fänge der französischen Kollaborateure der Nazis. Er wurde verhaftet, Ende August im Lager Les Milles interniert und über das Sammellager Drancy am 7. September nach Auschwitz deportiert, wo er am drei Tage später ermordet wurde. Mit dem gleichen Transport wurde auch sein Schwager, der Dentist Rudolf Bettelheim, deportiert und ebenfalls ermordet. Noch während der Zeit der Internierung und der Deportation, ja sogar noch nach seinem Tod (der nicht publik geworden war), hatte die Fa. Naquet mit Bittschreiben an die Präfektur versucht, ihren Mitarbeiter zu retten.

Die schreckliche Geschichte der Familie Kraus ist eine Geschichte der kompletten Auslöschung durch die NS-Mordpolitik: Friedrichs Witwe Gisela wurde im Juni 1943 verhaftet, im Gestapogefängnis von Marseille gefoltert, dann nach Auschwitz deportiert und unmittelbar nach ihrer Ankunft am 25. November 1943 vergast. Friedrichs Eltern Leopold und Malvine waren bereits am 3. Dezember 1941 aus einer Sammelwohnung in der Ägidigasse nach Riga deportiert und dort sofort erschossen worden. 1942 wurden auch der Firmengründer Richard Koref und seine Gattin Rosa deportiert, und zwar nach Izbica, und ebenfalls sofort ermordet. Nur Ing. Ernst Koref gelang die Emigration nach Brasilien.

Dass die Erinnerung an Kraus aufrechterhalten wird, ist nicht zuletzt Wilhelm Bettelheim, einem Neffen von Gisela Kraus, zu verdanken: Auf seinen Informationen baut auch der vorliegende Artikel auf. Das Archiv der TU Wien wird in den nächsten Monaten im Rahmen eines Gedenkportals mit einer Vielzahl von Kurzbiographien versuchen, diese Erinnerung zu fördern und zu unterstützen.

Paulus Ebner, Archiv der TU Wien

Dieser Artikel erschien erstmals im TU|frei.haus Nr. 48 / Oktober 2018

Josef Stummer wurde am 18. März 1808 als Sohn eines Baumeisters in Korneuburg geboren. In den Jahren 1823 bis 1827 studierte er an der technischen Abteilung des polytechnischen Instituts, der heutigen TU Wien, zeitgleich absolvierte er eine Maurerlehre im Betrieb seines Vaters, danach wechselte er an die Akademie der Bildenden Künste, um bei Peter Nobile Architektur zu studieren. 1831 kehrte er ans polytechnische Institut zurück und wurde Assistent für Baukunst. Diese Stelle hatte er bis 1835 inne und bereits ein Jahr später erfolgte seine Berufung zum Professor für Bauwissenschaften und Baubuchhaltung. Stummer war aber nicht nur als Lehrender tätig, sondern immer wieder auch als Architekt an zahlreichen Bauprojekten beteiligt. Bereits 1836 begann der umfangreiche Ausbau des Hauptgebäudes am Karlsplatz unter seiner Leitung. Stummer gestaltete die Quertrakte und den Mitteltrakt zwischen Hof 1 und 2, den Panigl-, den Lammtrakt sowie den Pavillon im Hof 2. Dieser Pavillon wurde extra für die 2. Gewerbsproduktenausstellung 1839 errichtet und später für Unterrichtszwecke adaptiert; heute befindet sich dort der Hörsaal VII.

Josef Stummer spezialisierte sich von Anfang an auf das Entwerfen von technischen Nutzbauten, wie etwa dem Bahnhof der Kaiser Ferdinands-Nordbahn, dem Regierungsgebäude der Niederösterreichischen Statthalterei in der Herrengasse oder der Hauptpost am Fleischmarkt. Darüber hinaus war er auch im administrativen Dienst bei verschiedenen Eisenbahngesellschaften tätig, z. B. war er ab 1843 Direktor der Kaiser Ferdinands-Nordbahn (die von Wien bis nach Krakau ging) und ab 1856 Vizepräsident der Carl Ludwig Bahn (die Strecken in Galizien, heute in Polen und in der Ukraine). Nach mehr als 30 Jahren als Professor am polytechnischen Institut ging Stummer auf eigenen Wunsch 1867 in den vorzeitigen Ruhestand, um ausschließlich für die Eisenbahn tätig sein zu können.

Zehn Jahre später begann er mit dem Verfassen seiner umfangreichen Tagebücher, in der uns heute vorliegenden Form. Unter Verwendung früherer Notizen berichtete er sowohl von privaten als auch beruflichen Ereignissen aus seinem Leben und seinem Umfeld. Hierbei handelt es sich um eine Sammlung von zwölf Bänden, einem Reisetagebuch und einem Band mit Literaturzitaten sowie zwei Indices. Zeitlich gehen die Aufzeichnungen bis ins Jahr 1849 zurück und wurden bis kurz vor seinem Tode fortgeführt. Man findet darin Erinnerungen an Ausflüge, wissenschaftliche Vorträge, zahlreiche Ehrungen und Auszeichnungen, aber auch Krankheitsfälle in der Familie und sogar den Beginn einer Liebesbeziehung.

Er berichtete z. B. von einem Ausflug auf den Semmering vom 6. bis 8. September 1854. Stummer besichtigte mit seiner Familie und dem Professor für Darstellende Geometrie Johann Hönig die gerade eröffnete Semmeringbahn. Am 7. September 1854 führten einige am Bau beteiligte Ingenieure, ehemalige leider nicht namentlich genannte Schüler, durch den Bauabschnitt von Gloggnitz bis zum Haupttunnel. Vielleicht war einer davon der spätere persische Gesandte und österreichische Honorarkonsul Gasteiger Khan. Einige Jahre nach seinem Studium, von 1850 bis 1854, war Albert Gasteiger als Ingenieurassistent beim Bau der Semmeringbahn tätig. Aus einem späteren Tagebucheintrag aus dem Jahr 1873 geht hervor, dass sich die beiden Herren näher gekannt haben.

Der ehemalige Schüler Rudolf Sonndorfer hielt in Stummers Wohnung an drei Sonntagen im Winter 1863 für „14 bis 15 junge Damen, welche öfter zu Unterhaltungen zu uns kamen“ Vorträge über Astronomie. Diese sollten so neben „Tanz- und Spiel-Unterhaltungen“ auch „bisweilen populärwissenschaftliche Vergnügungen erhalten“, so Stummer in seinem Tagebucheintrag vom 16. März 1863.

Auch seine beruflichen Erfolge fanden ihren Niederschlag, wie z. B. die von ihm verfasste „Bildliche Darstellung der Geschichte der Kaiser Ferdinands-Nordbahn“, ein geschichtlicher Abriss der Entwicklung der Bahnlinie, der nationale und internationale Anerkennung erntete. Im Rahmen der Generalversammlung der Bahn am 27. April 1853 wurde das sogenannte „Nordbahn-Tableau“ prämiert und beschlossen, es vervielfältigen zu lassen. Hierfür verlieh ihm Kaiser Franz Joseph 1855 die goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft, auf den zwei Weltausstellungen in Paris 1855 und in London 1862 erhielt der Autor jeweils die Medaille I. Classe. Ein ganzes Buch widmet Stummer der Eröffnung des Suez-Kanals am 17. November 1869 und seiner teilweise recht mühevollen Reise durch Ägypten, die er im Anschluss daran unternahm.

Neben den beruflichen Ereignissen hielt Stummer aber auch zwischenmenschliche Beziehungen für erwähnenswert, so konnte sich manchmal aus freundschaftlichen Zusammenkünften auch mehr ergeben. Der aufmerksame Beobachter schrieb am 15. April 1863 von einem „zarten Verhältnis“ zwischen seinem Assistenten der Landbauwissenschaft, Eduard Stix, und seiner Nichte Auguste Krause, „welches in kürzerer Zeit eine förmliche Bewerbung von Seite Stix zur Folge haben dürfte.“ Stummer sollte Recht behalten: im April 1864 hält Stix um ihre Hand an.

Die Tagebücher von Josef Stummer von Traunfels geben spannende Einblicke in einen großbürgerlichen Haushalt des 19. Jahrhunderts und in das ausgefüllte Leben eines viel beschäftigten Mannes, der sowohl in der technischen Ausbildung als auch in der Praxis „daheim“ war.

Alexandra Wieser, Archiv der TU Wien

Tagebücher von Josef Stummer

Die Tagebücher von Josef Stummer,

Foto (c): Thomas Györik, Archiv der TU Wien

Dieser Artikel erschien erstmals im TU|frei.haus Nr. 47 / Juni 2018

Von all den Jahren, an die 2018 erinnert wird, erscheint die österreichische Erinnerung an „1968“ vergleichsweise vage und unbestimmt. Sie ist auch mit keinen nennenswerten innenpolitischen Umbrüchen verbunden. Hat die mit diesem Jahr eng verknüpfte Bewegung hierzulande überhaupt eine relevante Rolle gespielt? Und wenn ja, war auch unsere Universität davon betroffen?

Auf diese Frage gibt es für die Technische Hochschule mehrere Antworten: Ob Studierende direkt in die 1968er-Bewegung involviert wurden, war unter anderem von der Fakultät, an der sie inskribiert waren, abhängig. An der Architektur wurde man geradezu zwangsweise in die heftigen Auseinandersetzungen um die Lehrveranstaltung „Tendenzen der Gegenwartsarchitektur“ des Lehrbeauftragten Günther Feuerstein hineingezogen. Feuerstein war zunächst Assistent von Karl Schwanzer, der zentralen Persönlichkeit der Architekturausbildung an der TH in den 1960er und 1970er Jahren (dessen 100. Geburtstag in den letzten Wochen in einigen Tageszeitungen ausführlich gewürdigt wurde). Ab 1966 hatte Feuerstein den genannten Lehrauftrag inne. Diese Lehrveranstaltung wurde zum Versammlungsort für avantgardebegeisterte, fortschrittlich orientierte (das ist nicht nur politisch gemeint) Studierende. Für die Gründung von Architektengruppen wie ZÜND-UP, Haus-Rucker-Co und Coop Himmelb(l)au waren die Lehrveranstaltungen von Feuerstein und Schwanzer jedenfalls entscheidend.

Als 1968 bekannt wurde, dass Feuersteins Lehrauftrag nicht mehr verlängert werden sollte (seine unkonventionelle Einladungspolitik hatte einigen Professoren missfallen), kam es zu studentischen Protesten, die Ende 1968/Anfang 1969 immer aktivistischer wurden und auch in der Tagespresse große Resonanz erhielten. Ein Höhepunkt war im März 1969 die Ausgestaltung der Zeichensäle mit einer Reihe von Wandzeitungen und –zeichnungen, für die ein studentisches Aktionskomitee verantwortlich zeichnete. Eine Protestform, die es so zuvor an der TH noch nicht gegeben hatte. Nach langem Hin und Her wurde der Lehrauftrag an Feuerstein für das Studienjahr 1969/70 wieder erteilt.

Unterschwellig legte man Feuerstein auch den Fall „Otmar Bauer“ zur Last: Der aus Oberösterreich stammende Architekturstudent war der einzige im Jahr 1968 Inskribierte, der an der Aktion „Kunst und Revolution“ am 7. Juni 1968 im NIG, Hörsaal I, auf der Bühne teilgenommen hatte. Seine Rolle war nicht auffällig, aber alleine die aktive Teilnahme an der bald „Uniferkelei“ genannten Aktion brachte Bauer, der ebenfalls bei Feuerstein gehört hatte, in vielfältige Kalamitäten: Seine Familie brach mit ihm, er wurde polizeilich gesucht und schließlich auch von der Technischen Hochschule verwiesen. Als Ankläger in Bauers Disziplinarverfahren agierte übrigens Prof. Heinrich Sequenz, seines Zeichens letzter Rektor der TH in Wien im Nationalsozialismus. Bauer nahm sein Studium nicht mehr auf, wurde Gründungsmitglied der Mühl-Kommune, brach aber später mit Otto Mühl und trat in dessen Prozeß als Belastungszeuge auf. Knapp vor seinem Tod 2004 beschrieb er in der eindringlichen Autobiographie mit dem Titel „1968“ unter anderem auch seine Erfahrungen an der TH in Wien.

Erfahrungen wie Otmar Bauer machten aber selbstverständlich die wenigsten Angehörigen der TH in Wien. Die intensiven Diskussionen um Modernisierung und Reform waren aber allgegenwärtig. Diese Reformen konnten technisch, hochschulpolitisch oder gesellschaftlich sein: 1968 wurde erstmals die Inskriptionsverwaltung auf ein auf Lochkarten basiertes EDV-System umgestellt. Das Technikstudiengesetz, das 1969 beschlossen wurde und endlich auch die Akademisierung der technischen Studien durchsetzte, wurde sowohl von den Lehrenden als auch von den Studierenden breit diskutiert. Letztlich wurden die alten Staatsprüfungen durch das Diplomprüfungssystem ersetzt. Ebenfalls 1968/69 geschahen entscheidende Initiativen zur Einrichtung von bis heute wichtigen Studienrichtungen wie „Informatik“ oder „Raumplanung und Raumordnung“. Und auch die Einführung von Institutskonferenzen und Studienkommissionen mit einer studentischen Drittelparität wurde bereits 1969 umgesetzt. Reformen waren überall spürbar – eine Revolution ist aber ausgeblieben.

Paulus Ebner, Archiv der TU Wien

Dieser Artikel erschien erstmals im TU|frei.haus Nr. 46 / April 2018

Am 11. April 2018 jährte sich Otto Wagners Todestag zum 100. Mal. Mit dem berühmten Architekten assoziiert man in erster Linie prägende Bauwerke der Moderne wie etwa die Wiener Stadtbahn, die Postsparkasse oder die Kirche am Steinhof. Kaum bekannt ist, dass Wagner den Grundstock seines Wissens unter anderem am k. k. polytechnischen Institut erhielt, der heutigen TU Wien.

Otto Koloman Wagner wurde am 13. Juli 1841 in Penzing (bis zur Eingemeindung 1892 noch ein Vorort von Wien) geboren. Er wohnte mit seinen Eltern und seinem älteren Bruder Emerich in der Seilergasse im ersten Bezirk. Ottos Vater Simeon Wagner, königlich-ungarischer Hofnotar, starb bereits 1846, fortan lebten die Buben nur bei ihrer Mutter Susanna. Ungeachtet der folgenden finanziellen Einschränkungen sollten die Söhne jedoch eine gute Ausbildung erhalten.

Zunächst wurde Otto einige Zeit von Hauslehrern unterrichtet, dann wechselte er für zwei Jahre ans Akademische Gymnasium in Wien, und 1855 schließlich an das von Benediktinern geführte Stiftsgymnasium Kremsmünster in Oberösterreich, das für seine gute humanistische Ausbildung bekannt war. Aber auch hier blieb Otto Wagner nur zwei Jahre; im Sommer 1857 kam er wieder nach Wien, um am k. k. polytechnischen Institut zu studieren. Um hier ein Studium beginnen zu dürfen, musste man mindestens 16 Jahre alt sein, eine Schule abgeschlossen haben oder man benötigte – wie heute allgemein üblich – ein Matura- bzw. „Maturitätszeugnis“ nach dem damaligen Sprachgebrauch. Da er kein entsprechendes Dokument besaß und auch den am polytechnischen Institut angebotenen Vorbereitungskurs nicht besucht hatte, musste die Reifeprüfung noch vor Beginn des Studienjahres abgelegt werden.

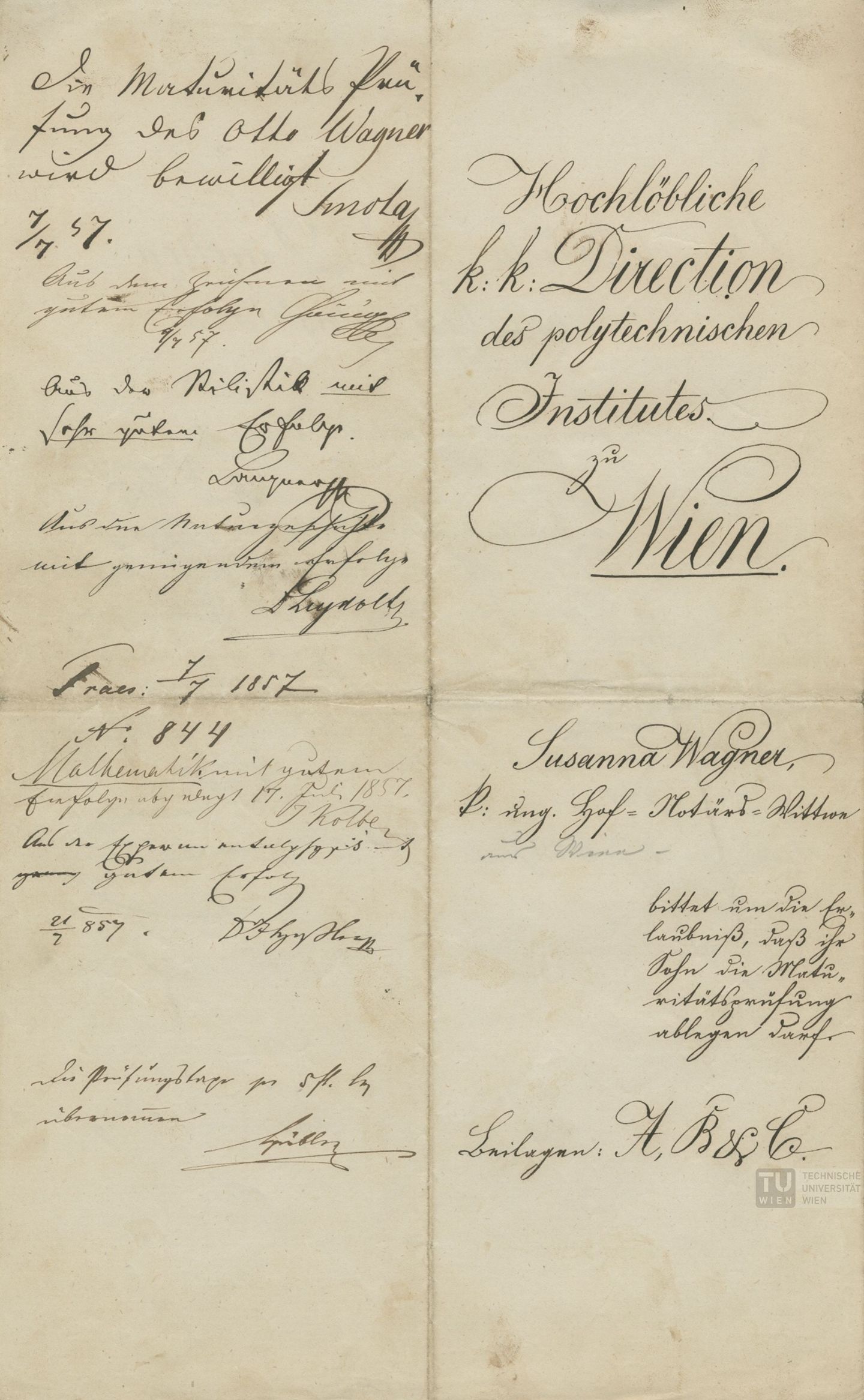

In einem Schreiben vom 1. Juli 1857 an die Direktion ersuchte Susanna Wagner, ihrem Sohn Otto, der „4 Gymnasial-Klassen mit gutem Erfolge gemacht hat; sich aber jetzt […] den technischen Studien widmen will, die [Ablegung der] Maturitäts-Prüfung“ zu bewilligen. Auf der Rückseite des Schreibens, das im Archiv der TU Wien erhalten ist, sind die vorgeschriebenen Gegenstände mit den jeweiligen Terminen vermerkt, die Unterschriften der Professoren und nicht zuletzt die Noten. Während Otto Wagner Prüfungen in Zeichnen, Stilistik, Mathematik und Experimentalphysik jeweils mit gutem bzw. sehr gutem Erfolg abschloss, reichte es in Naturgeschichte nur für genügenden Erfolg. Die genauen Modalitäten der Tests sind nicht mehr erhalten, Wagner war aber nicht der einzige, der um die Zulassung ansuchte – so sind im Protokollbuch der Rektoratsakten aus dem Studienjahr 1857 noch über 120 weitere Namen angeführt.

Somit durfte der erst 16-jährige Otto Wagner im Studienjahr 1857/58 am polytechnischen Institut inskribieren. Es herrschte Lehr- und Lernfreiheit, das heißt, die (in dieser Zeit noch ausschließlich männlichen) Studenten konnten Vorlesungen nach ihren Wüschen und Interessen frei auswählen und sich so einen persönlichen Studiengang zusammenstellen. In seinem ersten Studienjahr belegte Wagner Vorlesungen der technischen Abteilung über Elementar-Mathematik, Technologie und Zeichnen, im folgenden (1858/59) Höhere Mathematik, Physik, Darstellende Geometrie sowie Konstruktives Zeichnen. Drei der Lehrenden kannte er schon von der Maturitätsprüfung: den langjährigen Professor für Darstellende Geometrie Johann Hönig, den Mathematiker Josef Kolbe und den Physiker Ferdinand Hessler.

Es war auch damals schon üblich, ein „Auslandsjahr“ einzulegen, so ging Wagner nach zwei Jahren am polytechnischen Institut, wo er kein einziges Baufach inskribiert hatte, nach Berlin an die königliche Bauakademie, um dort sein Wissen zu erweitern. Danach kam er wieder nach Wien zurück, besuchte 1860 bis 1862 die Architekturklasse der k. k. Akademie der bildenden Künste bei Eduard van der Nüll und August Sicard von Sicardsburg und begann danach seine Karriere als Architekt der Moderne.

Alexandra Wieser, Archiv der TU Wien

Maturazeugnis Otto Wagner

RZl. 844/1857 (Maturazeugnis von Otto Wagner),

(c) Foto: Archiv der TU Wien

Dieser Artikel erschien erstmals im TU|frei.haus Nr. 45 / Februar 2018

Ernst Winter wurde am 7. November 1904 in Wien in eine säkularisierte jüdische Familie geboren. Der Vater, KR Julius Winter, war Kaufmann und Vizepräsident des Wiener Kaufmännischen Vereins, die Mutter starb früh. Winter besuchte 1915-1923 das Akademische Gymnasium in Wien, danach die Maschinenbauschule an der TH in Wien, an der er 1930 die II. Staatsprüfung aus Elektrotechnik ablegte.

Von November 1931 bis August 1933 war Winter in einem Forschungslabor in Wien beschäftigt. Im September 1933 entschloss er sich, wohl aufgrund der angespannten wirtschaftlichen und politischen Situation in Österreich (er war Sozialdemokrat), nach Palästina zu emigrieren. Dort heiratete er die Wienerin Gertrude Adler, die Hauptschullehrerin für jüdische Religion war, und konnte beruflich Fuß fassen, unter anderem als Sachverständiger in Versicherungsangelegenheiten.

Nach drei Jahren kehrte Winter mit seiner Frau nach Wien zurück und war als Versicherungsexperte bei der Anglo-Elementar Versicherungs-AG tätig. Der „Anschluss“ Österreichs im März 1938 bedeutete in seinem Leben eine tiefe Zäsur. Ende Juni 1938 von der Anglo-Elementar entlassen, wurde er im Zuge des Novemberpogroms von der SA aus seiner Wohnung vertrieben. Seine intensiven Bemühungen um Ausreise blieben lange erfolglos. Ein Affidavit für die USA wurde von den amerikanischen Behörden nicht akzeptiert, auch seine körperliche Behinderung (ein Arm war von Geburt an deformiert) wurde gegen ihn ins Treffen geführt. Erst Ende Juni 1939 gelang es ihm, jedoch ohne seine Frau, mit einem trainee permit nach England zu entkommen.

Wie die anderen refugees wurde Winter hier vom Kriegsausbruch eingeholt. Ab Mai 1940 kam es zu Masseninternierungen von feindlichen Ausländern, denen auch er zum Opfer fiel. Er wurde Ende Juni im Lager Huyton bei Liverpool interniert und am 10. Juli gemeinsam mit etwa 2.500 Ex-Österreichern, Deutschen und Italienern auf der HMT Dunera auf eine Reise mit unbekannter Destination zwangsverschickt. Die hygienischen Verhältnisse auf dem komplett überbelegten Transporter waren katastrophal; die Männer wurden durch die Wachmannschaft ihrer wenigen mitgebrachten Habseligkeiten beraubt und waren ärgsten Schikanen ausgeliefert. Erst spät stellte sich heraus, dass die Dunera nicht, wie angenommen, Kanada, sondern Australien ansteuerte, das sich bereit erklärt hatte, eine größere Zahl an Internierten von den Briten zu übernehmen.

Im September konnte Winter endlich mit dem Großteil seiner Schicksalsgenossen, die sich später Dunera Boys nannten und unter denen sich auch eine Reihe weiterer Alumni der TH Wien befanden, in Sydney an Land gehen und wurde in das Lager Hay, im Outback von New South Wales, transportiert. Hier war er bis Mai 1941 unter extremen klimatischen Bedingungen interniert, ehe er in das Lager Tatura im Bundesstaat Victoria überstellt wurde.

Wie bereits auf der Dunera bauten die Flüchtlinge in beiden Lagern rasch ein kulturelles und intellektuelles Leben auf. In Lagerschulen wurden wissenschaftliche und praktische Kurse angeboten. Winter engagierte sich aktiv in der Organisation der Schulen und unterrichtete auch selbst, unter anderem technisches Zeichnen und Werkstoffkunde.

Im August 1942 konnte er das Lager on parole verlassen, um in Melbourne eine Stelle als Maschinenbauer anzutreten, wechselte aber schon im folgenden Jahr als Konstruktionszeichner zu einer anderen Firma und schließlich an die University of Melbourne zum Council for Scientific and Industrial Research.

Nach Kriegsende musste Winter erfahren, dass seine Frau und seine nächsten Angehörigen in der Shoah ermordet worden waren. Er entschied sich in Australien zu bleiben und schloss später eine zweite Ehe, aus der zwei Kinder hervorgingen. Beruflich war er bis zu seiner Pensionierung 1969 als Konstrukteur und Maschinenbauer tätig, zuletzt beim staatlichen Commonwealth Department of Supply.

Er verstarb in Melbourne am 24. Jänner 1984. Der aus seiner Heimatstadt Wien Vertriebene hatte in Australien eine zweite, endgültige Heimat gefunden. Nach Österreich ist er nie wieder zurückgekehrt.

Elisabeth Lebensaft & Antonia Lehn

Dieser Artikel erschien erstmals im TU|frei.haus Nr. 44 / Oktober 2017

Am 20. Juni 2017 wurde der höchste albanische Orden „Ehre der Nation“ posthum an den Bauingenieur Dipl. Ing. Kujtim Ali Beqiri verliehen. Der albanische Staatspräsident Bujar Nishani überreichte die Auszeichnung stellvertretend an die Familie des an unserer Universität ausgebildeten Ingenieurs.

Das kurze Leben von Kujtim Ali Beqiri (in unseren Akten „Kujtim Beqir“) war eng mit der Technischen Hochschule in Wien verbunden. Er wurde am 23. Februar 1916 in Vlora (in unseren Akten findet nur die italienische Bezeichnung „Valona“ Verwendung) geboren und stammte aus einer muslimischen Familie.

Erst vier Jahre vor seiner Geburt war Albanien vom Osmanischen Reich unabhängig geworden, doch der Verlauf des 1. Weltkriegs ließ den jungen Staat gleich wieder zerfallen. In den frühen 1920er Jahren konsolidierte sich das Staatswesen wieder.

Ob es die traditionell guten Beziehungen zwischen Österreich und Albanien (Österreich hatte 1912/13 die albanischen Unabhängigkeitsbestrebungen unterstützt) waren, die den jungen Kujtim auf die Idee brachten, ausgerechnet in Österreich zu studieren, lässt sich nicht rekonstruieren. Tatsache ist, dass er 1935 in Waidhofen an der Thaya die Reifeprüfung abgelegt und nach seiner Zulassung im Wintersemester 1936/37 das Studium des Bauingenieurwesens an der TH in Wien begonnen hat. Besonders attraktiv präsentierten sich die österreichischen Hochschulen für ausländische Studenten in diesen Jahren des Kaputtsparens der Universitäten aber nicht: So war Beqiri 1936 einer von nur zwei albanischen Studenten an der TH und der einzige Moslem an der Fakultät für Bauingenieurwesen. Er war den österreichischen Studierenden gleichgestellt und von der Studiengebühr befreit.

Sein Studium absolvierte der junge Albaner in der Mindestzeit. Am 31. Oktober 1938 legte er die I. Staatsprüfung mit „Sehr gutem Erfolg“ ab, am 25. Juli 1940 dann die II. Staatsprüfung. Somit erwarb er den Titel eines „Diplom Ingenieurs“.

Nach Beendigung des Studiums ging er in seine Heimat zurück, obwohl es den albanischen Staat inzwischen nicht mehr gab. 1939 hatten die italienischen Faschisten das Land besetzt, den König vertrieben, eine Marionettenregierung eingesetzt und von hier aus 1940 den Krieg in Griechenland angezettelt. Beqiri war von 1940 bis 1944 in führender Rolle an wichtigen Bauvorhaben tätig und gründete eine Familie.

Nach der Vertreibung der italienischen und deutschen Truppen etablierte sich bereits ab 1944 ein kommunistisch geprägtes Regime unter Enver Hoxha, das sehr schnell zur Einparteiendiktatur wurde und alle potentiellen Gegner verfolgte.

Beqiri konnte zunächst als Experte weiterarbeiten, er war sogar leitender Ingenieur bei einem großen Prestigeprojekt des kommunistischen Albaniens, der Trockenlegung der Maliq-Sümpfe in der Korca-Region. 1946 wurde er unter fadenscheinigen Anschuldigungen verhaftet, in einem Schauprozeß, der vom 6. bis 19. November dauerte, zum Tode verurteilt und am 22. November gehängt. Ein Schicksal, das seit den späten 1920er Jahren Technikern und Ingenieuren, besonders wenn sie im Westen ausgebildet worden waren, in allen stalinistischen Regimes drohte.

In den letzten Jahren haben sich Angehörige von Beqiri und auch die albanische Botschaft an das Universitätsarchiv gewandt, um Details zu seinem Leben in Österreich zu erfahren. Wir danken ihnen und insbesondere Dr. Artan Canaj für die so ausgetauschten Informationen!

Paulus Ebner, Archiv der TU Wien

Dieser Artikel erschien erstmals im TU|frei.haus Nr. 43 / Juni 2017

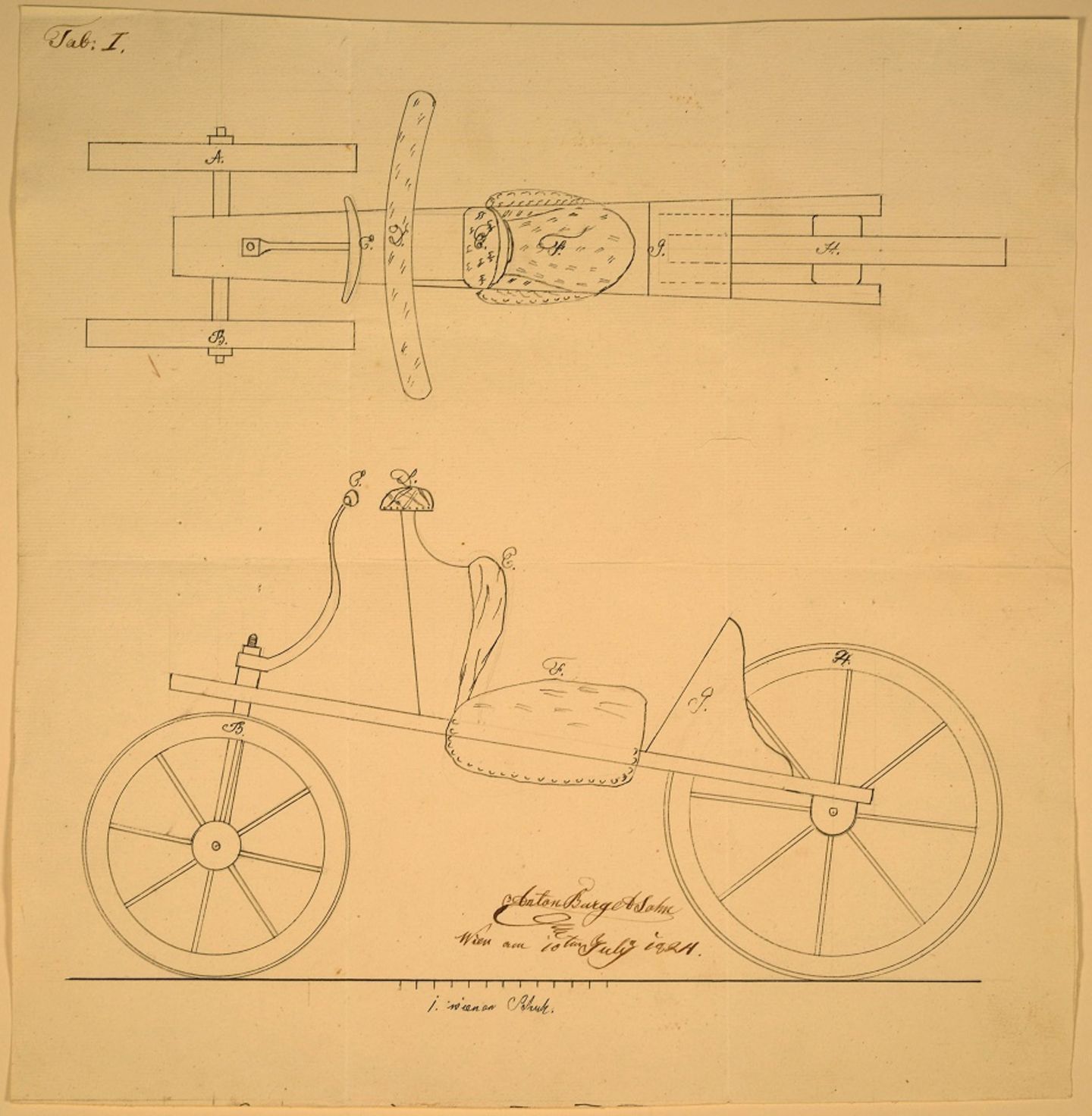

2017 feierte das Fahrrad seinen 200. Geburtstag, einer der Konstrukteure seinen 250.

Ein schnelles Fahr- und Transportmittel von A nach B, bequem und gut für die Gesundheit – so wurde ein heute allerorts bekanntes Fortbewegungsmittel bereits vor 200 Jahren angepriesen. Die Bezeichnung „Fahrrad“ war zu dieser Zeit allerdings noch unbekannt.