Neben dem CERN ist es das zweite große internationale Forschungsprojekt auf europäischem Boden: in Cardarache, Südfrankreich, entsteht ITER, ein Kernfusions-Versuchsreaktor, finanziert von EURATOM und mehreren Partnernationen. Eine ganze Reihe österreichischer Forschungsgruppen ist an dem Projekt beteiligt – auch an der TU Wien. Prof. Friedrich Aumayr (Institut für Angewandte Physik) wurde nun zum Direktor des österreichischen Fusionsprogramms ernannt. Er folgt in dieser Funktion Prof. Harald Weber nach (ebenfalls TU Wien).

Die „Fusions-Konstante“: Noch dreißig Jahre bis zur Kernfusion?

Auch wenn ITER ein wichtiger Schritt ist – die Anlage ist kein Kraftwerk, sie wird keinen elektrischen Strom ins Netz speisen. Sie soll aber die nötigen Erkenntnisse liefern, um später große kommerzielle Fusionskraftwerke bauen zu können. In etwa dreißig Jahren, so hofft man, könnte es so weit sein.

Für solche Aussagen muss sich die Fusionsforschungs-Community auch schon einige Kritik gefallen lassen: Die Prognose, dass in etwa dreißig Jahren mit Fusions-Kraftwerken zu rechnen sei, gibt es nämlich schon seit Jahrzehnten. „Da hat man anfangs wohl wirklich den Mund zu voll genommen, als man die Schwierigkeiten noch gar nicht wirklich abschätzen konnte“, meint Friedrich Aumayr. Nun aber kennt man die technischen Herausforderungen: „ITER ist heute gut durchgerechnet, wir wissen recht genau, was uns erwartet“, ist Aumayr zuversichtlich.

Das Moorsche Gesetz der Kernfusion

Nicht nur technische Herausforderungen verzögerten die Kernfusion, auch politische Entscheidungen trugen dazu bei: „Die Pläne für ITER lagen mindestens zehn Jahre in der Schublade, man hätte schon viel früher damit beginnen können“, meint Aumayr. Das heißt aber nicht, dass die Fusionsforschung in den letzten Jahrzehnten keine Fortschritte gemacht hätte.

„Drei physikalische Größen sind für die Kernfusion entscheidend“, erklärt Aumayr. „Druck, Temperatur und die Zeitspanne, in der man die Teilchen beziehungsweise deren Energie im Plasma einschließen kann.“ Die Qualität eines Fusionsreaktors wird daher oft durch das Produkt dieser drei Zahlen beschrieben. Seit den ersten Fusions-Versuchen in den Sechzigerjahren ist der Betrag dieses Dreifach-Produkts exponentiell angestiegen. Etwa alle zwei Jahre verdoppelt sich das Dreifach-Produkt in der Fusionsforschung – von Stillstand kann also keine Rede sein.

In der Computertechnik ist dieses Gesetz des exponentiellen Wachstums als „Moorsches Gesetz“ bekannt: Die Anzahl der Transistoren auf einem Chip verdoppelt sich etwa alle zwei Jahre – zumindest so lange, bis man auf grundlegende physikalische Grenzen stößt.

Friedrich Aumayr koordiniert Österreichs Fusionsforschung

Die finanzielle Hauptlast am ITER-Projekt trägt die EU, beteiligt sind außerdem China, Indien, Japan, Korea, Russland und die USA. Die Organisation EURATOM war eigentlich für Angelegenheiten rund um die Kernspaltung gegründet worden, doch heute investiert sie den Großteil ihres Budgets für die Fusionsforschung. Von diesem Geld profitiert auch Österreich: Eine ganze Reihe von Forschungsgruppen aus Innsbruck, Salzburg, Leoben, Graz und Wien beschäftigen sich mit der Kernfusion.

Als neuer „Head of Research Unit“ der Assoziation EURATOM-ÖAW wird Prof. Friedrich Aumayr diese Forschung nun koordinieren und dafür sorgen, dass EURATOM-Geld nach Österreich fließt. Der Großteil dieses Geldes wird jungen Forscherinnen und Forschern zugute kommen, die Dissertationen über Kernfusions-Themen schreiben. Offene Fragen rund um den ITER-Reaktor werden als Forschungsprojekte öffentlich ausgeschrieben. Forschungsgruppen bewerben sich um konkrete Forschungsprojekte – wer den Auftrag bekommt, erhält auch die Forschungsfördermittel.

In diesem Wettbewerb steht Österreich nicht schlecht da: In Innsbruck und Graz wird das Verhalten des ITER Fusionsplasmas in aufwändigen Computersimulationen vorausberechnet, in Graz analysiert man auch alternative Einschlusskonzepte für Fusionsplasmen (den sogenannten Stellerator). Das Team von Prof. Aumayr beschäftigt sich mit der experimentellen Diagnostik von Fusionsplasmen und mit der Wechselwirkung zwischen dem Plasma und der Wand, besonders mit den Schädigungen, die durch energiereiche Plasma-Teilchen in der Wand hervorgerufen werden. Auch in Innsbruck wird an Erosions-Prozessen in der Reaktorwand und an Diagnostikmethoden für die Plasmarandschicht geforscht. Daneben gibt es eine Reihe von technologieorientierten Forschungsprojekten in Wien und Leoben, die sich mit supraleitenden Magnetfeldspulen und Wandmaterialen für die Fusion wie etwa Wolfram beschäftigen. Begleitet wird diese Forschung von sozioökonomische Studien in Salzburg, bei denen realistische zukünftiger Energieszenarien unter Einbeziehung der Kernfusion entwickelt werden.

Auf der Zielgeraden

„Gerade heute ist es besonders spannend, beim ITER-Projekt mit dabei zu sein“, meint Friedrich Aumayr. 2020 soll dort zum ersten Mal das Plasma gezündet werden – nach Jahrzehnten der Planung und der Vorbereitung sollen also nun bald die entscheidenden Erfolge geerntet werden. Im schlechtesten Fall wird ITER wohl zum spannenden Wissenschaftsprojekt, aus dem viele Fachdisziplinen wesentliche neue Erkenntnisse gewonnen haben – im besten Fall ist er der Start für eine revolutionäre neue Art der Stromerzeugung. Es werden aufregende Jahre in Cardarache.

Nähreres über Prof. Aumayrs Forschung:<link aktuelles news_detail article link_intern>Präzisionsmessungen für das Kraftwerk der Zukunft

Webtipps:

<link http: www.oeaw.ac.at euratom link_extern>ÖAW-EURATOM

<link http: www.iter.org link_extern>ITER

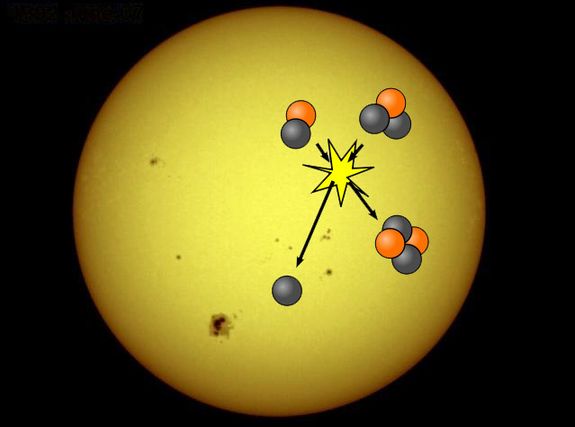

| Infobox: Heißer als die Sonne Der für uns wichtigste Fusionsreaktor ist die Sonne selbst: Bei riesigem Druck und gewaltigen Temperaturen sind dort Elektronen nicht an Atomkerne gebunden. Im Plasma der Sonne bewegen sich negativ geladene Elektronen und positiv geladene Kerne wirr durcheinander. Die positiv geladenen Kerne stoßen einander eigentlich ab. Wenn sie mit ausreichender Wucht aufeinandertreffen, können sie sich trotzdem nahe genug aneinander annähern, um zu verschmelzen – es kommt zur Kernfusion. In einem Fusionsreaktor wird Plasma bei viel geringerem Druck verwendet, zum Ausgleich müssen die Temperaturen dort noch viel höher sein als in der Sonne. Etwa 150 Millionen Grad Celsius soll die Temperatur im ITER betragen. Solche Temperaturen sind technisch freilich nicht einfach zu beherrschen: Eine der großen Herausforderungen besteht darin, eine Zerstörung der Reaktorwand durch das heiße Plasma zu verhindern. Erstmals soll im ITER durch die Verschmelzung von Wasserstoffatomen zu Helium mehr Energie (ca 10 mal so viel) frei werden, als man zur Herstellung dieser Reaktion aufwenden muss. |