So präzise war Zeitmessung in Österreich noch nie: Die TU Wien und das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BEV) betreiben nun eine ganz besondere Atomuhr. Gewöhnliche Atomuhren arbeiten mit Mikrowellen, die zum Beispiel mit Hilfe von Cäsium-Atomen stabilisiert werden. Die neue Uhr verwendet Ytterbium-Atome, dadurch kann man Strahlung mit einer viel höheren Frequenz verwenden, und dadurch wird auch die Präzision deutlich höher. Der Takt der neuen High-Tech-Uhr soll in weiterer Folge über Glasfaserkabel auch anderen Forschungseinrichtungen in Österreich zur Verfügung gestellt werden.

Möglich wurden Anschaffung, Aufbau und Betrieb des neuen Präzisionsgerätes durch die Förderinitiative „Quantum Austria“ von FFG und Wissenschaftsministerium. „Die neue optische Atomuhr ist nicht nur ein wichtiges Messgerät für unsere Forschung, sie ist auch ein tolles Beispiel dafür, wie Zusammenarbeit mehrerer Forschungseinrichtungen dafür sorgen kann, Weltklasse-Equipment zugänglich zu machen“, sagt Prof. Peter Ertl, Vizerektor für Forschung, Innovation und Internationales. Die Uhr gehört der TU Wien, wird aber dem Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen zur Verfügung gestellt. Der Nutzungsvertrag wurde am 29.09.2025 unterzeichnet.

Von der Mikrowelle zum sichtbaren Licht

Atomuhren sind heute in vielen Bereichen der Forschung ein unverzichtbares Werkzeug geworden. Auch unsere GPS-Signale erreichen ihre Präzision nur mit Hilfe von Atomuhren. „Herkömmliche Atomuhren arbeiten mit Mikrowellen, im Bereich von einigen Gigahertz“, erklärt Prof. Thorsten Schumm von der TU Wien, der das Projekt leitet. „Man verwendet quantenphysikalische Energieübergänge von Cäsium-Atomen, um die Frequenz dieser Mikrowellen extrem konstant zu halten. Dadurch hat man einen präzisen Takt, mit dem man Zeit messen kann.“

Meist wird dieses Signal dann noch umgewandelt, um höhere Frequenzen zu erzeugen. „Aber bei diesem Schritt sind Fehler unvermeidlich“, sagt Thorsten Schumm. „Man kann die Frequenz erhöhen, aber damit vergrößert man auch die Ungenauigkeiten der Mikrowellen.“

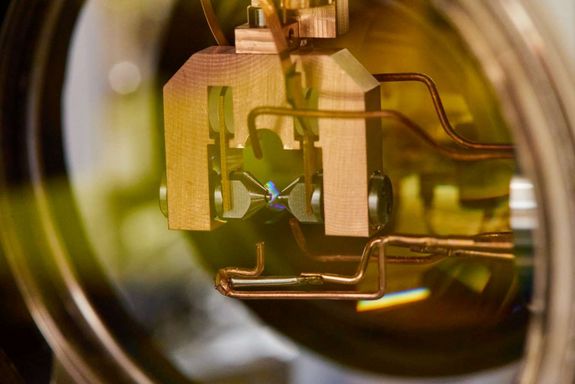

Viel besser ist es daher, wenn man von Anfang an mit höheren Frequenzen arbeitet. „Sogenannte optische Atomuhren arbeiten bei Frequenzen von hundert bis tausend Terahertz, also bei über zehntausendmal höheren Frequenzen als gewöhnliche Cäsium-Atomuhren. Das sind keine Mikrowellen mehr, das ist bereits sichtbares Licht“, sagt Thorsten Schumm.

Um diese höherfrequenten Wellen zu stabilisieren, braucht man eine andere Technologie, die auf Ytterbium-Atomen beruht. „Damit werden wir eine Genauigkeit erreichen, die noch einmal zwei bis drei Größenordnungen besser ist als das, was man mit herkömmlichen Atomuhren erreichen kann“, sagt Schumm.

Hochpräzise Zeitmessungen sind auch für Schumms eigene Forschung notwendig: Seinem Team gelang es 2024, die erste Atomkern-Uhr der Welt zu entwickeln, die noch höhere Präzision ermöglicht. Auch beim Weiterentwickeln und Testen dieser neuen Technologie wird die nun aufgebaute High-Tech-Atomuhr eine wichtige Rolle spielen.

Hoch-Präzisions-Uhren

Herkömmliche Atomuhr: Basiert auf Mikrowellen, stabilisiert z.B. durch Cäsium-Atome.

Frequenz: 9 192 631 kHz

Neue Atomuhr: Basiert auf optischen Lichtwellen, stabilisiert z.B. durch Ytterbium-Atome.

Frequenz: 642 121 496 773 kHz

Atomkern-Uhr: Basiert auf UV-Licht, stabilisiert durch Thorium-Atomkerne.

Frequenz: 2 020 407 384 335 kHz

Rückfragehinweis

Prof. Thorsten Schumm

Atominstitut

Technische Universität Wien

+43 1 58801 141896

thorsten.schumm@tuwien.ac.at

Aussender:

Dr. Florian Aigner

PR und Marketing

Technische Universität Wien

+43 664 60588 4127

florian.aigner@tuwien.ac.at