Löchriger kann ein Material kaum sein: Metallorganische Gerüstverbindungen sind kristalline Stoffe, die so porös sind, dass ein Löffel davon so viel Oberfläche hat wie ein ganzes Fußballfeld. Ihre Entdeckung hat die Denkweise von Chemikern über Materie grundlegend verändert und treibt heute eine Welle von Innovationen voran – von sauberer Energie bis zur Medizin.

Für ihre Pionierarbeit zu solchen Stoffen wurde 2025 der Chemie-Nobelpreis an Susumu Kitagawa, Richard Robson und Omar Yaghi verliehen. Auch an der TU Wien wird wurden wegweisende Forschungsergebnisse zu metallorganischen Gerüstverbindungen (Metal-Organic Frameworks, MOFs) erarbeitet.

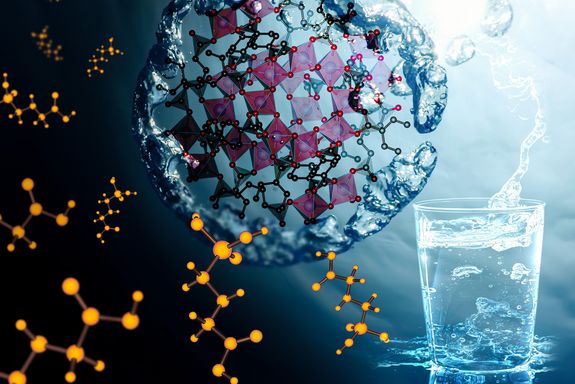

MOFs sind wie molekulare Gerüste aufgebaut: Cluster aus Metallionen werden durch organische Moleküle verbunden, so bilden sich regelmäßige Strukturen mit winzigen, gleichmäßigen Poren. Weltweit wurden bereits über 120.000 verschiedene MOFs synthetisiert. Durch die Wahl unterschiedlicher Metalle und Bindeglieder kann man die innere Geometrie, Chemie und Reaktivität eines Materials nahezu nach Belieben einstellen. Diese modulare, „Lego-artige“ Chemie ermöglicht es, Strukturen mit ganz bestimmten Funktionen zu erzeugen.

Offen und flexibel

„Was diese Materialien so außergewöhnlich macht, ist ihre enorme innere Oberfläche – in manchen Fällen über 7.000 Quadratmeter pro Gramm“, sagt Prof. Dominik Eder vom Institut für Materialchemie der TU Wien. „Normalerweise befindet sich in einem Festkörper der Großteil der Atome im Inneren, isoliert von der Umgebung. Aber in diesen MOFs befindet sich jedes Atom an der Oberfläche und kann direkt mit seiner Umgebung interagieren.“ Diese Eigenschaft bringt auch neuartige elektronische Eigenschaften mit sich, für die es noch keine vollständig entwickelte Theorie gibt.

Diese Kombination aus Ordnung und Offenheit hat eine Vielzahl von Anwendungen ermöglicht. MOFs können Gase wie Wasserstoff, Methan und CO₂ mit bisher unerreichter Effizienz speichern und trennen. Durch ihre enorme Oberfläche und chemische Flexibilität eignen sie sich perfekt dafür, Luft oder Wasser von Schadstoffen oder flüchtigen organischen Verbindungen zu reinigen.

In der Medizin dienen MOFs als Trägersysteme für Medikamente, sie können empfindliche Moleküle in ihrem Inneren schützen und dann bei Bedarf freisetzen. Im Energiesektor eröffnet ihre Fähigkeit, Metalle und organische Liganden auf atomarer Ebene zu koordinieren, neue Wege für Photo- und Elektrokatalyse und gleichzeitig zur effizienten Trennung von elektrischen Ladungen.

Erfolgreiche Forschung an der TU Wien

An der TU Wien ist der Forschungsbereich Molecular Materials Chemistry (MMC) unter der Leitung von Prof. Dominik Eder zu einem wichtigen Zentrum für MOF-Forschung in Europa geworden und arbeitet eng mit einigen der weltweit führenden Teams auf diesem Gebiet zusammen, darunter dem diesjährigen Nobelpreisträger Prof. Susumu Kitagawa.

Der Fokus liegt an der TU Wien auf photokatalytischen und elektrokatalytischen Prozessen – die Nutzung von Licht und/oder Elektronen zur Wasserstofferzeugung, CO2 Umwandlung und Ammoniaksynthese – sowie auf Reinigungstechnologien zur Entfernung von Schadstoffen in Wasser und Luft und der Integration von MOFs in Biosensoren und Luftabscheidungssysteme.

Ehrgeiziges Ziel: ein österreichisches MOF-Netzwerk auf Weltniveau

Die Gruppe arbeitet an der TU Wien mit Prof. Katharina Schröder zur CO₂-Umwandlung, Prof. Carsten Gachot zur Schmierstoffforschung, Prof. Günther Rupprechter und Prof. Gareth Parkinson zur Oberflächenwissenschaft von MOF-Dünnschichten und Prof. Florian Libisch zur computergestützten Materialgestaltung zusammen, um zu erforschen, wie diese Gerüste Energieumwandlung, Reinigung und Sensortechnologien vorantreiben können. Zudem spielt die Forschungsgruppe eine Schlüsselrolle im österreichischen Cluster of Excellence MECS, der Grundlagen- und Anwendungsforschung im Bereich Materialien für Energieumwandlung und -speicherung vereint.

Die TU Wien möchte weiterhin Theorie, Synthese und Geräteentwicklung verknüpfen und gemeinsam mit Teams der TU Graz und der Universität Wien ein Österreichisches MOF-Netzwerk aufbauen, um nationales Know-how zu bündeln und die industrielle Umsetzung in Bereichen wie CO₂-Abscheidung, Umweltreinigung und nachhaltige Kraftstoffe zu beschleunigen.

Das Nobelkomitee bezeichnete MOFs heute als „eine neue Materialklasse, die die Grenzen der Chemie erweitert“. Für die Forschenden an der TU Wien ist dies auch eine Bestätigung, dass die kreativsten Ideen auf diesem Gebiet – poröse Kristalle, die wie molekulare Maschinen funktionieren – kein Traum mehr sind. Sie prägen bereits die Technologien von morgen.

Kontakt:

Prof. Dominik Eder

Leiter Forschungsbereich Molecular Materials Chemistry (MMC)

Institut für Materialchemie, TU Wien

https://www.tuwien.at/tch/mmc