Diese Seite beleuchtet Geschlechterverhältnisse aus Perspektive von Frauen und stellt ihre Lebensrealitäten in verschiedenen Bereichen dar.

Ein grundlegendes Organisationsprinzip unserer Gesellschaft ist Ungleichheit. Ungleichheit bei Löhnen und Einkommen, Ungleichheit bei Bildungschancen, Ungleichheit zwischen den Geschlechtern.

Österreich zählt im Vergleich zu den anderen EU-Mitgliedsstaaten zu jenen Ländern mit sehr großen geschlechtsspezifischen Verdienstunterschieden. Insbesondere Frauen stehen weiterhin vor der Herausforderung, Beruf und Familie zu vereinbaren. Das berufliche Engagement von Männern ist hingegen von der Geburt eines Kindes kaum beeinflusst.

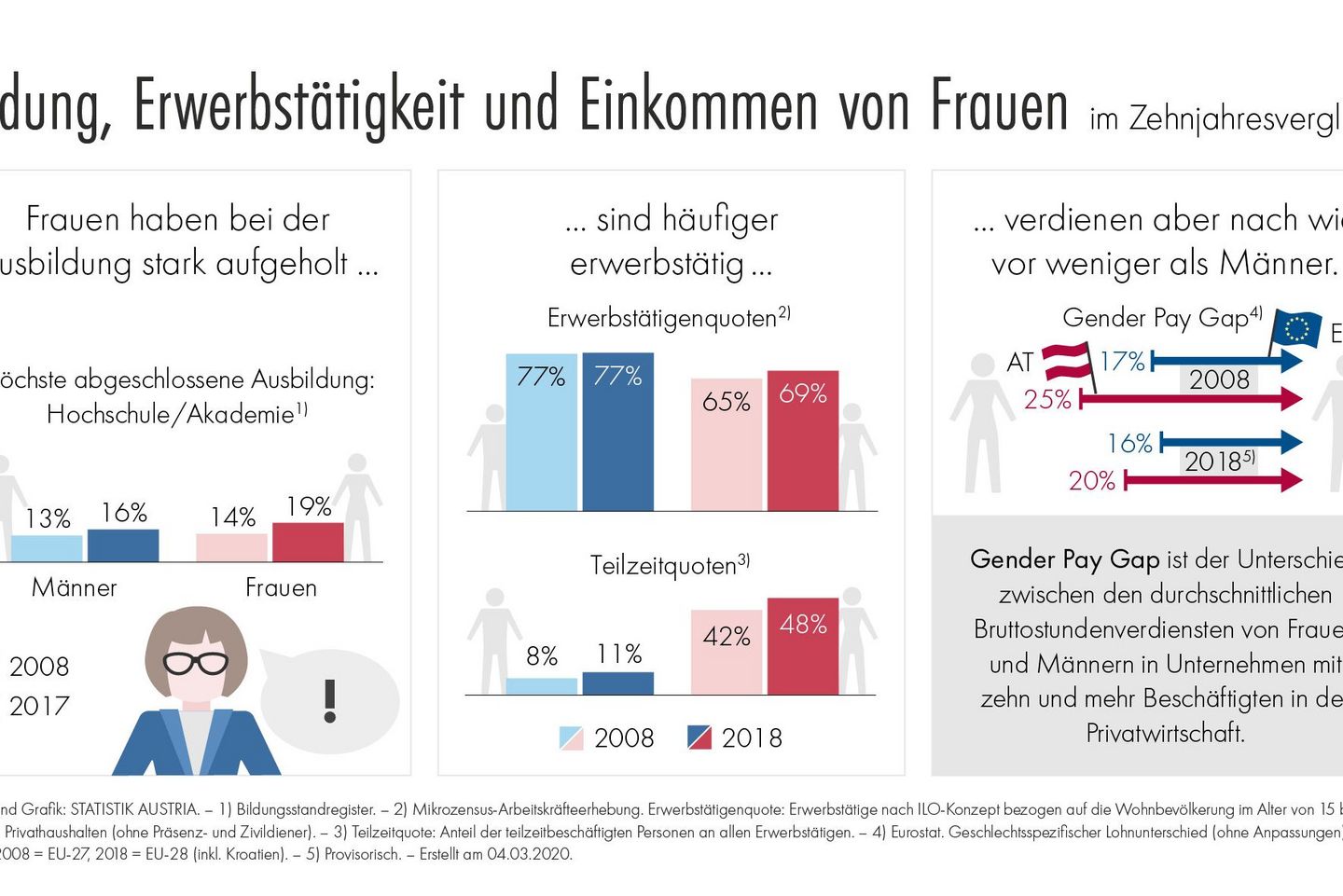

Eine sehr wichtige Voraussetzung für eine gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsmarkt wie auch für kulturelle und gesellschaftliche Partizipation ist Bildung. Frauen haben im Zuge der Bildungsexpansion Männer bei höheren Ausbildungen deutlich überholt. Es ist aber nicht nur wichtig, Frauen gleichwertige Bildungslaufbahnen und in weiterer Folge berufliche Wege zu ermöglichen, sondern auch notwendig, fachspezifische Unterschiede in der Bildungswahl abzubauen, um die frauenspezifische Qualifikationsstruktur zu überwinden.

Die Erwerbstätigkeit von Frauen hat in den letzten Jahrzehnten stark zugenommen. Die Zunahme der Frauenerwerbstätigkeit ist in erster Linie auf einen Anstieg der Teilzeitarbeit zurückzuführen. Frauen sind in Führungspositionen in Wirtschaft, Politik und dem öffentlichen Leben im Vergleich zu Männern stark unterrepräsentiert und verdienen viel weniger als Männer.

Bereiche, in denen Problemfelder von Frauen sichtbar werden:

Um die geschlechtsspezifischen Lohnunterschiede auch EU-weit vergleichen zu können, steht der Indikator Gender Pay Gap zur Verfügung. Dieser wird in der gesamten EU einheitlich für alle Mitgliedstaaten berechnet und bezieht sich gemäß der Definition von Eurostat auf die durchschnittlichen Bruttostundenverdienste von Frauen und Männern. Die Verwendung der Stundenverdienste hat im Vergleich zu Jahresverdiensten den Vorteil, dass Voll- und Teilzeitbeschäftigte unabhängig von der jeweiligen Arbeitszeit miteinander verglichen werden können. Nachteil: es werden nicht die tatsächlich erhaltenen Einkommen abgebildet, sondern eben nur die Stundenlöhne verglichen.

Quelle: Eurostat, abrufbar unter Statistik Austria, Gender-Statistik, Einkommen

Quelle:Eurostat. Geschlechtsspezifischer Lohnunterschied (ohne Anpassungen). Erstellt am 01.03.2023. - Unterschied zwischen den durchschnittlichen Bruttostundenverdiensten von Frauen und Männern in Unternehmen mit zehn und mehr Beschäftigten in der Privatwirtschaft. - EU-27 (ohne UK). - Grafik: STATISTIK AUSTRIA.

Gender Pay Gap in den EU-Mitgliedsstaaten 2021

Quelle: Eurostat. Geschlechtsspezifischer Lohnunterschied (ohne Anpassungen). Erstellt am 01.03.2023. - Unterschied zwischen den durchschnittlichen (arthm. Mittel) Bruttostundenverdiensten von Frauen und Männern in Unternehmen mit zehn und mehr Beschäftigten in der Privatwirtschaft. - EU-27 (ohne UK). Griechenland: Daten für 2018; Irland: Daten für 2020.

Detaillierte Analysen zu geschlechtsspezifischen Lohnunterschieden und Informationen zu unterschiedlichen Berechnungsmöglichkeiten sind zu finden unter: Gender Pay Gap_Berechnungsmöglichkeiten, öffnet eine Datei in einem neuen Fenster

Bildung, Erwerbstätigkeit und Einkommen von Frauen

Es bestehen weiterhin große geschlechtsspezifische Unterschiede hinsichtlich der Fächerwahl. Bei Studienabschlüssen ist der Frauenanteil in den Fachrichtungen Technik und Montanistik am niedrigsten. Bei berufsbildenden Schulen sind Mädchen bei technisch gewerblichen Schulen deutlich unterrepräsentiert. Auch bei Lehrberufen ist die geschlechtsspezifische Ungleichverteilung sehr deutlich.

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Schulstatistik. Erstellt am 02.02.2023

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Schulstatistik, Erstellt am 18.01.2023

2023_Universitätsabschlüsse

Hohe Erwerbsbeteiligung bei gleichzeitig hoher Teilzeitbeschäftigung der Frauen

Bezogen auf die Erwerbsbeteiligung zählt Österreich im europäischen Vergleich zu den Ländern, die sowohl eine hohe Erwerbsbeteiligung als auch eine hohe Teilzeitquote bei den Frauen aufweisen. Die Erwerbstätigenquote der 15- bis 64-jährigen Frauen lag in Österreich 2021 mit 68,1 % (Männer 76,7 %) über dem Eu Durchschnitt von 63,4 % (Männer 73,3 %). Bei der Teilzeitbeschäftigung der Frauen erreichte Österreich einen Anteil von 49,6 % (Männer 11,6 %), damit waren 79,0 % aller Teilzeitbeschäftigten Frauen. Im EU-Durchschnitt betrug die Teilzeitquote der Frauen 2021 nur 29,5 % (Männer 9,3 %).

Quelle: Eurostat, bezogen über Statistik Austria

Quelle: Eurostat. Grafik: STATISTIK AUSTRIA. Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung 2021, Jahresdurchschnitt über alle Wochen. Erstellt am 23.11.2022. - ILO Konzept.

Quelle: Eurostat. Grafik: STATISTIK AUSTRIA Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung 2021. Erstellt am 24.11.2022. - ILO-Konzept. Klassifikation Voll/Teilzeit: Selbstzuordnung.

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung 2021, Jahresdurchschnitt über alle Wochen. Erstellt am 14.4.2022. - ILO Konzept. Teilzeit: Selbstzuordnung.

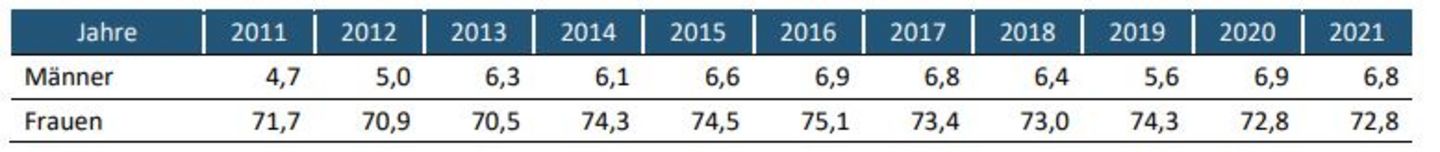

Aktive Teilzeitquoten (ILO) der 25- bis 49-Jährigen mit Kindern unter 15 Jahren in %

Quelle: Statistik Austria, Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung. Erwerbstätige nach ILO-Konzept bezogen auf die Wohnbevölkerung in der jeweiligen Arbeitsgruppe in Privathaushalten (ohne Präsenz- und Zivildiener). Aktive Teilzeitquote: ohne Erwerbstätige in Elternkarenz. - Ab 2021 Erhebungsumstellung (Zeitreihenbruch)

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung. Erstellt am 21.4.2022. - ILO Konzept.

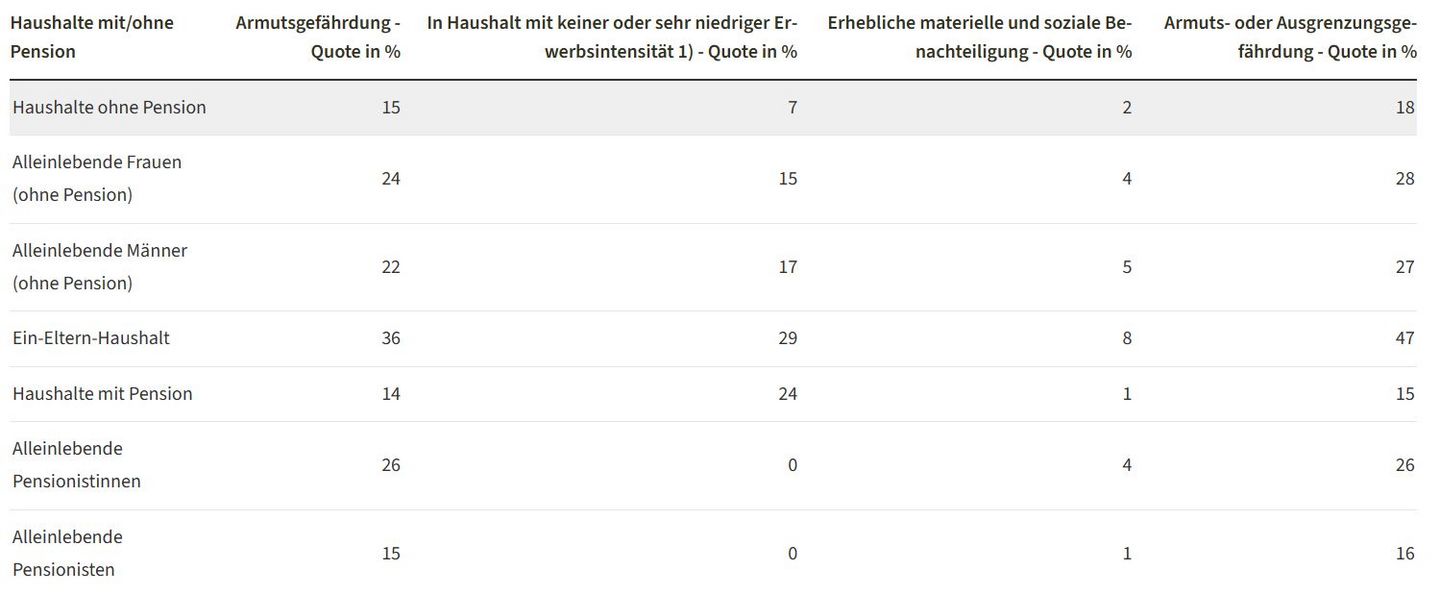

Alleinlebende Frauen, Ein-Eltern-Haushalte und alleinlebende Pensionistinnen sind besonders armutsgefährdet. Die Ein-Eltern-Haushalte (dies sind vorwiegend alleinerziehende Frauen mit Kindern) weisen die mit 47% Quote die höchste Armtus- oder Ausgrenzungsgefährdung der betrachteten Haushaltstypen aus.

Quelle: Statistik Austria, Gender-Statistik, Armuts- oder Ausgrenzungsgefährdung

Erwerbstätigkeit von Frauen und Armutsgefährdung

14% aller österreichischen Familien mit Kindern unter 15 Jahren sind so genannte Ein-Eltern-Familien . Im Jahr 2009 gab es in Österreich 114.400 Alleinerziehende mit Kindern unter 15 Jahren; davon waren 92% alleinerziehende Mütter. 2009 waren in Österreich 77% der Alleinerzieherinnen erwerbstätig.

Trotz dieser insgesamt hohen Erwerbsarbeitsbeteiligung haben Alleinerzieherinnen ein deutlich erhöhtes Armutsrisiko. Alleinerzieherinnen und ihre Kinder sind mit knapp 30% einem doppelt so hohen Armutsgefährdungsrisiko ausgesetzt wie die österreichische Gesamtbevölkerung (12%).

Quelle: Alleinerziehende in Österreich - Lebensbdingunen und Armtusrisiken / Sozialpolitische Studienreihe Band 7, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster am 07.09.2023

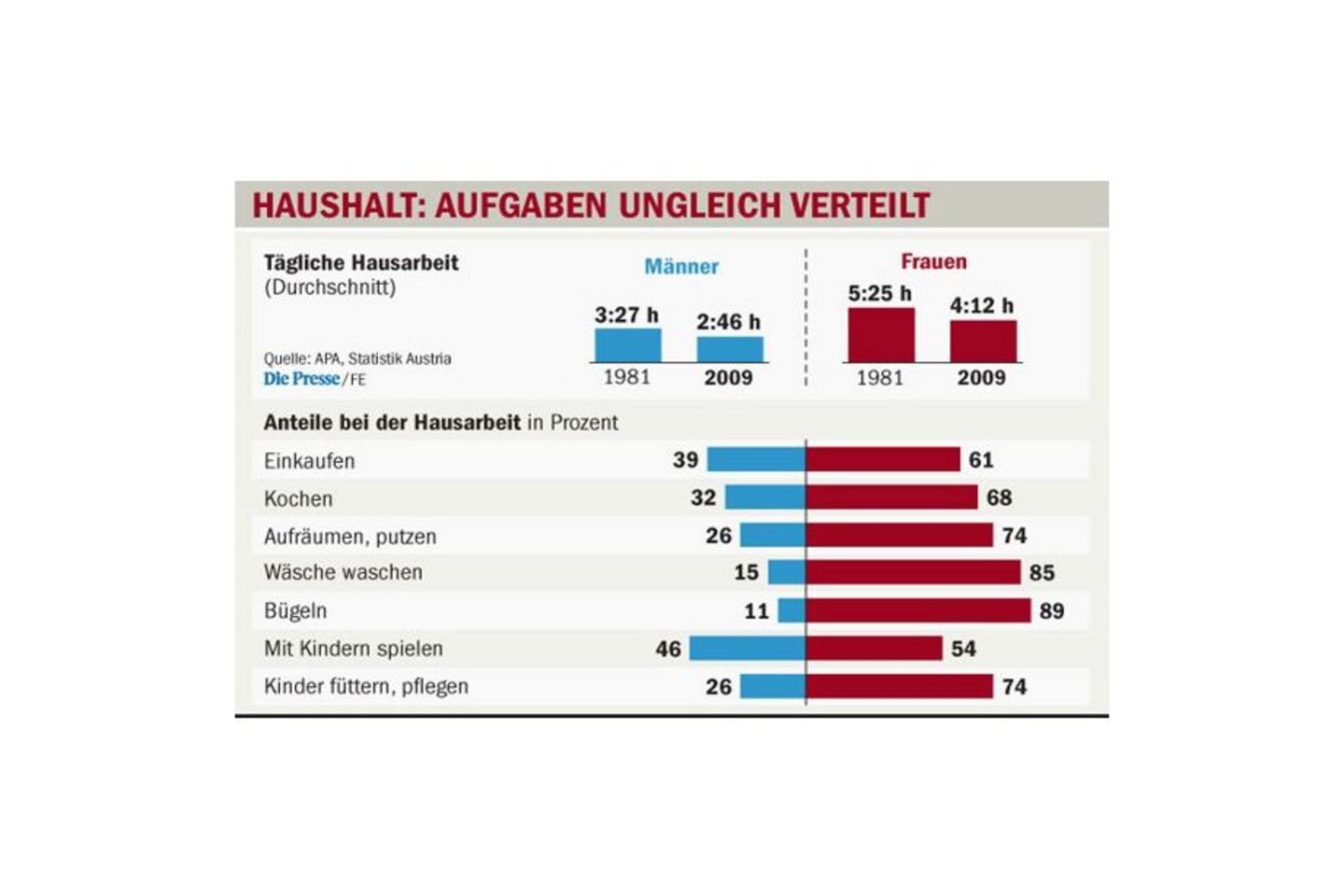

Bei der Zeitverwendungserhebung 2008/09 – aktuellere Erhebungen wurden bis heute nicht durchgeführt - wurden rund 8.200 Personen ab zehn Jahren ersucht, einen Tag lang ein Tagebuch zu führen, in welches sie alle Tätigkeiten eingetragen sollten, die länger als 15 Minuten dauern.

Aktuell wird die vierte Zeitverwendungserhebung in Österreich durchgeführt.

Quelle: Statistik Austria, Zeitverwendungserhebung 2008/09

Innerhalb der EU sind Frauen als Führungskräfte stark unterrepräsentiert. Je höher die Positionen, desto weniger Frauen. In Österreich liegt der Frauenanteil an Führungspositionen im EU-Vergleich im unteren Bereich. Beim Anteil weiblicher Aufsichtsratsmitglieder in den größten börsennotierten Unternehmen ist ersichtlich, dass die die seit Jahren geltende Quote wirkt. Generell zeigt sich auch in anderen europäischen Ländern: durch verpflichtende Frauenquoten verbessert sich der Frauenanteil in sehr kurzer Zeit.

Ein schlechteres Bild zeigt sich bei Vorstandetagen und Geschäftsführungen börsenorientierter Unternehmen. Mit rund 9 Prozent liegt Österreich im Europavergleich ganz weit unten. Nur Luxenburg weist mit sechs Prozent einen noch geringeren Anteil auf.

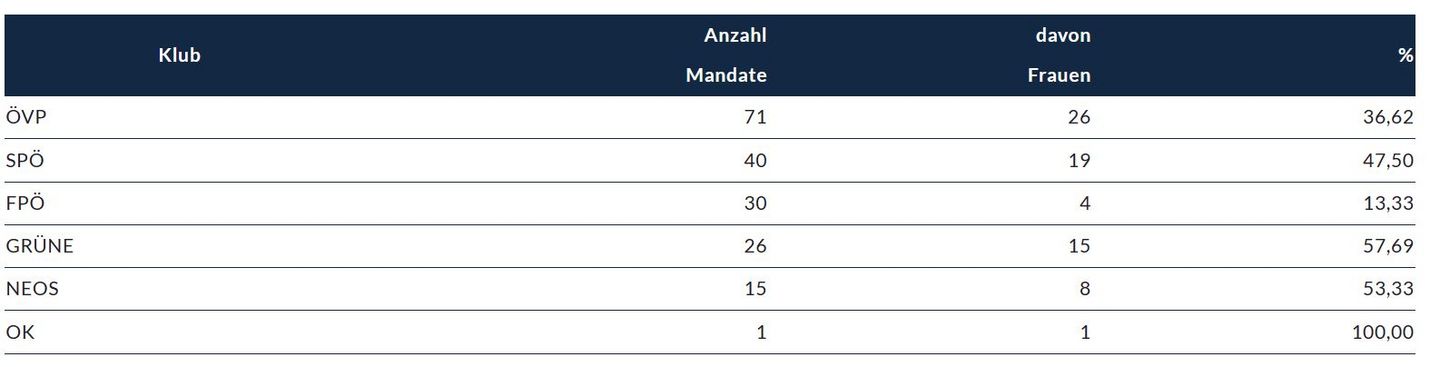

Frauenanteil im Nationalrat

Von den 183 Abgeordneten des Nationalrats sind derzeit 73 Frauen (39,89 %).

Quelle: Frauenanteil im Nationalrat | Parlament Österreich, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster (abgerufen am 12.04.2023)

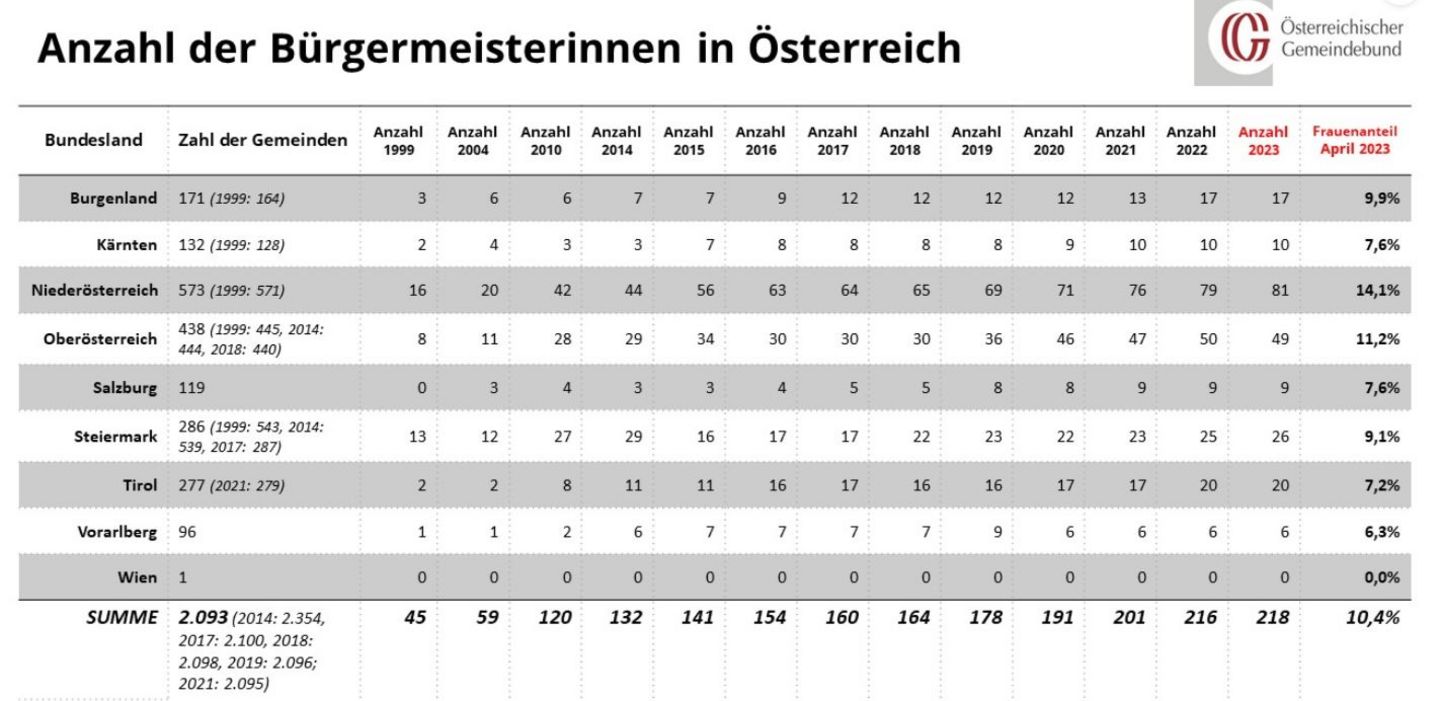

Entwicklung bei Bürgermeisterinnenzahl

In den letzten 20 Jahren hat sich die Zahl der Bürgermeisterinnen fast verfünffacht, liegt derzeit bei knapp über 10 Prozent.

Quelle: Bürgermeister und Bürgermeisterinnen - Der Österreichische Gemeindebund, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster (abgerufen am 12.04.2023)

- Statistik Austria -> Genderstatistik

- Eurostat -> Gender Equality

- European Institue for Gender Equality (EIGE)